コツをつかむと一気にプロっぽくなる!

「構図」のヒミツ

キレイな夕焼け、かわいいペット、

お気に入りのカフェのコーヒー&スイーツ

春は桜、夏は海や山や花火、

秋には紅葉狩り、冬は雪景色などなど・・・

何気ない日常の中に

シャッターチャンスがたくさんあります。

実際に写真を撮ってみると、

どうも思っている通りの写真にならない。

自分がシャッターを押すと、

なんだかイマイチ・・・

自分が感じた

『キレイ!』『ステキ!』

がどこかに消えてしまう。

「自分には写真の才能がないんだ・・・」

こんなお悩みはありませんか?

ちょっとしたコツを覚えると、

代わり映えしないいつもの写真が

『なんかオシャレ!?』

『私が撮った写真じゃないみたい!』

という仕上がりになります。

このページでご紹介する“コツ”は

スマホでも活用できます。

一眼レフタイプのカメラももちろんOK!

早速見ていきましょう!

「構図」って何ですか?

『構図』

これが、このページでご紹介する

“コツ”の正体です。

この構図を意識するだけでも、

無意識にシャッターを

押して撮った写真とはガラリと印象が変わります。

シャッターを押す前に、

あなたが撮りたいモノは何か、

改めてしっかりと認識しましょう。

そして、

「撮りたいモノ」以外のモノは

できる限り写真に写る範囲からは

外すことをオススメします。

撮りたいモノを

アレもコレもごちゃまぜにして

撮影された写真は

あとで見返してみると、

「私はこの時、何を撮りたかったんだっけ・・・?」

という写真になってしまいます。

撮りたいモノだけを残すことで、

被写体を際立たせることができます。

『写真は引き算』

という言葉もあります。

この手順を撮影前に行うだけでも、

かなり違いますよ。

「構図」を意識してみよう

これから代表的な基本の構図を

ご紹介していきます。

『私が撮影すると、なんかイマイチ・・・』

『私にはセンスがないから、ステキな写真なんて撮れないんだ』

そんなことはありません!!

構図を意識するだけでも、

写真が変わってくるのがわかります。

早速、基本の構図を見ていきましょう!

基本の構図はこちら!

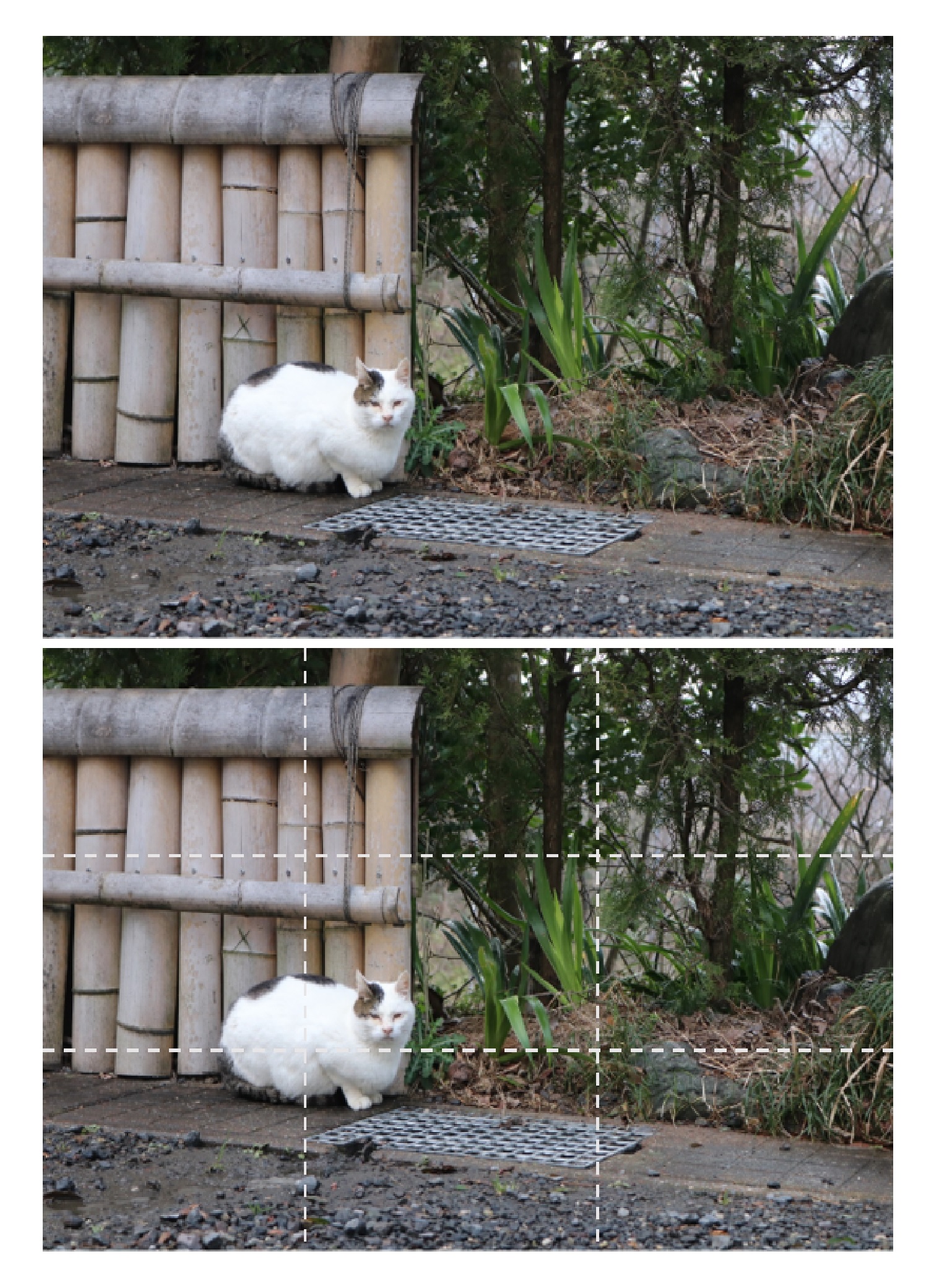

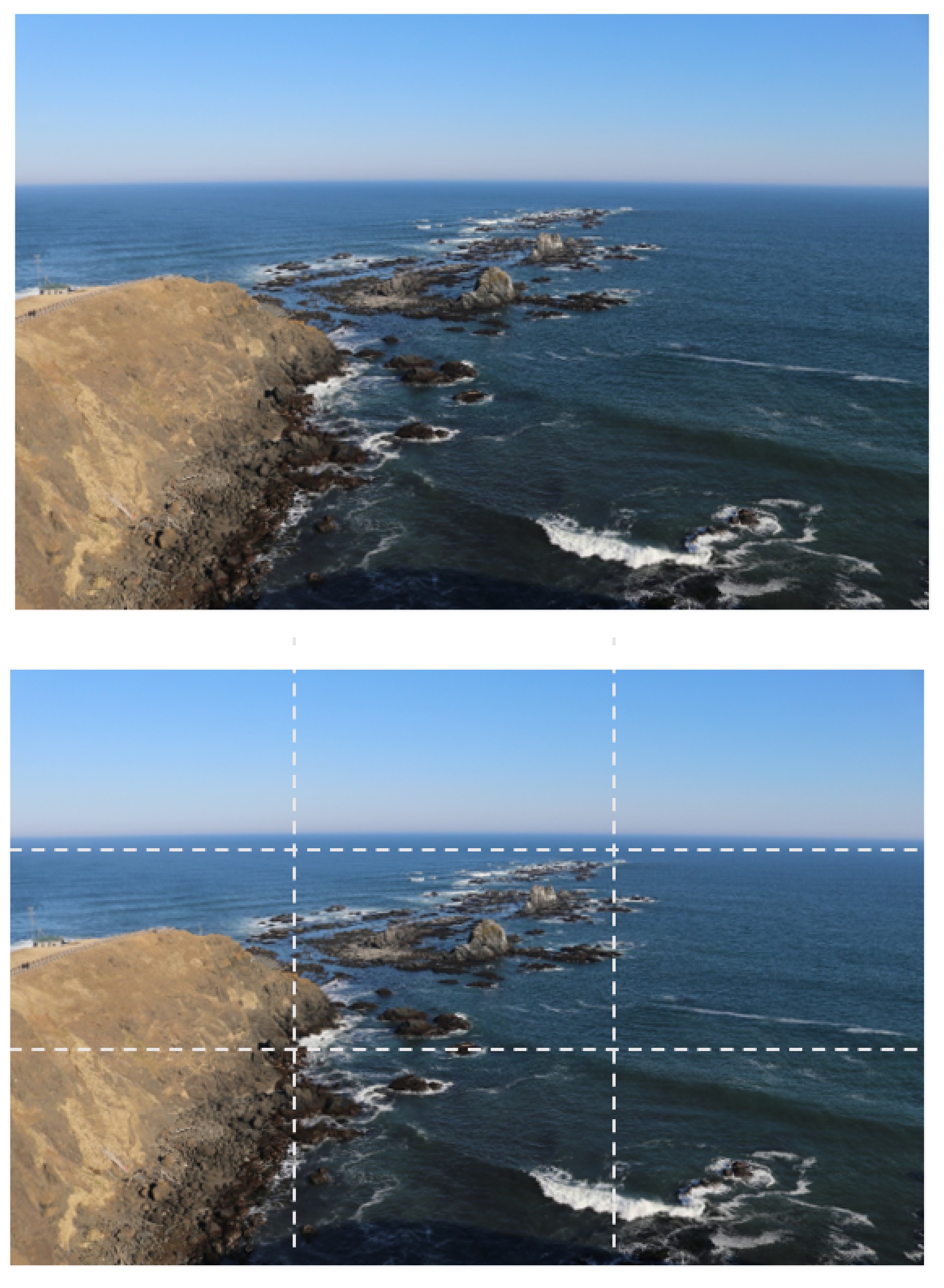

三分割構図

まずは、

この「三分割構図」をご紹介します。

写真に写る範囲を、

タテ・ヨコに三分割します。

タテに3本、ヨコに3本、

ラインが入ると思ってください。

このライン上、

もしくはラインが交わるところ(点)に

主役となる被写体を配置して撮影すると、

バランスのいい写真が撮れるようになります。

この構図は、

いろんなシーンに使えます。

無意識に、ど真ん中に

被写体を置いて撮影してしまう方は

この三分割法を意識してみてください。

シロウトっぽさが、

かなり軽減されます。

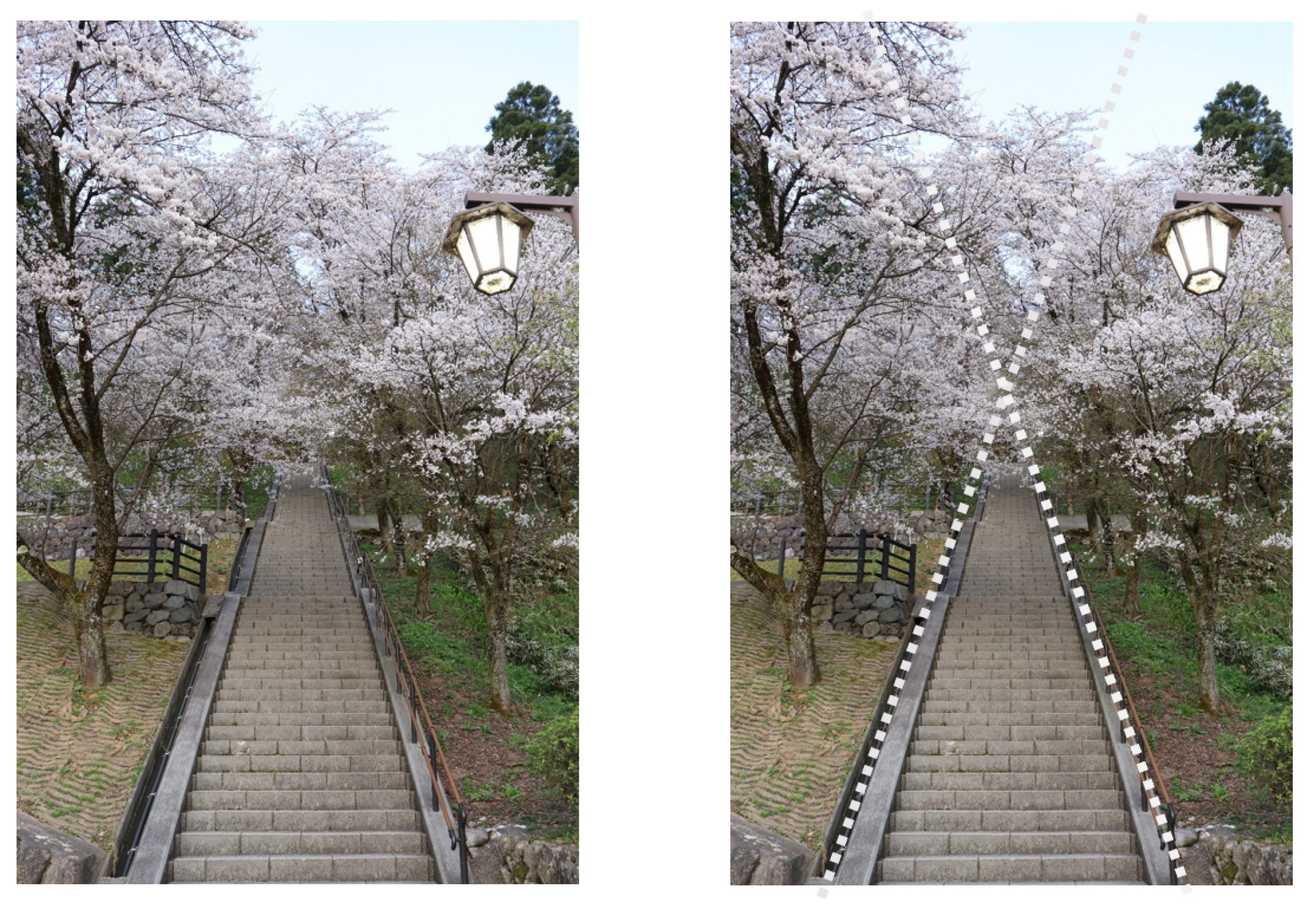

対角線構図

続いては、

「対角線構図」です。

先ほどの三分割構図は、

タテ・ヨコに画面を分けましたが、

この「対角線構図」では、

言葉通りナナメに分割します。

対角線のラインに沿うように

被写体を配置してみましょう。

写真に、動きや奥行きがありながら、

写真の全体的なバランスが安定します。

S字・C字構図

この「S字構図」「C字構図」は、

曲線を意識した構図になります。

先ほどの三分割法と対角線構図は

直線を意識した構図でした。

S字構図は、

アルファベットの「S」の字のように

被写体を配置する構図です。

曲がりくねった道や川、海岸線など

曲線に特徴のある風景を撮影する時に使うと

柔らかい印象に仕上がります。

C字構図は、

アルファベットの「C」の字のように

配置する構図です。

こちらは、

普段の食事やカフェのスイーツが乗ったお皿など

丸いものの端をわざとカットして撮ると

「C」の字の配置になります。

お皿全部をフレームに収めて撮影するよりも

印象がガラリと変わります。

日の丸構図

文字通り、

日本の国旗「日の丸」のように

主役となる被写体を、

“どーん”とど真ん中に配置する構図です。

あなたの撮りたいモノが

イチバン伝わります。

ただ・・・

撮り方によっては

平凡な写真に仕上がってしまうこともあります。

なんにも意識せずに撮った写真と

変わらなくなってしまうことも。

ちょっと難易度が高い構図だったりします。

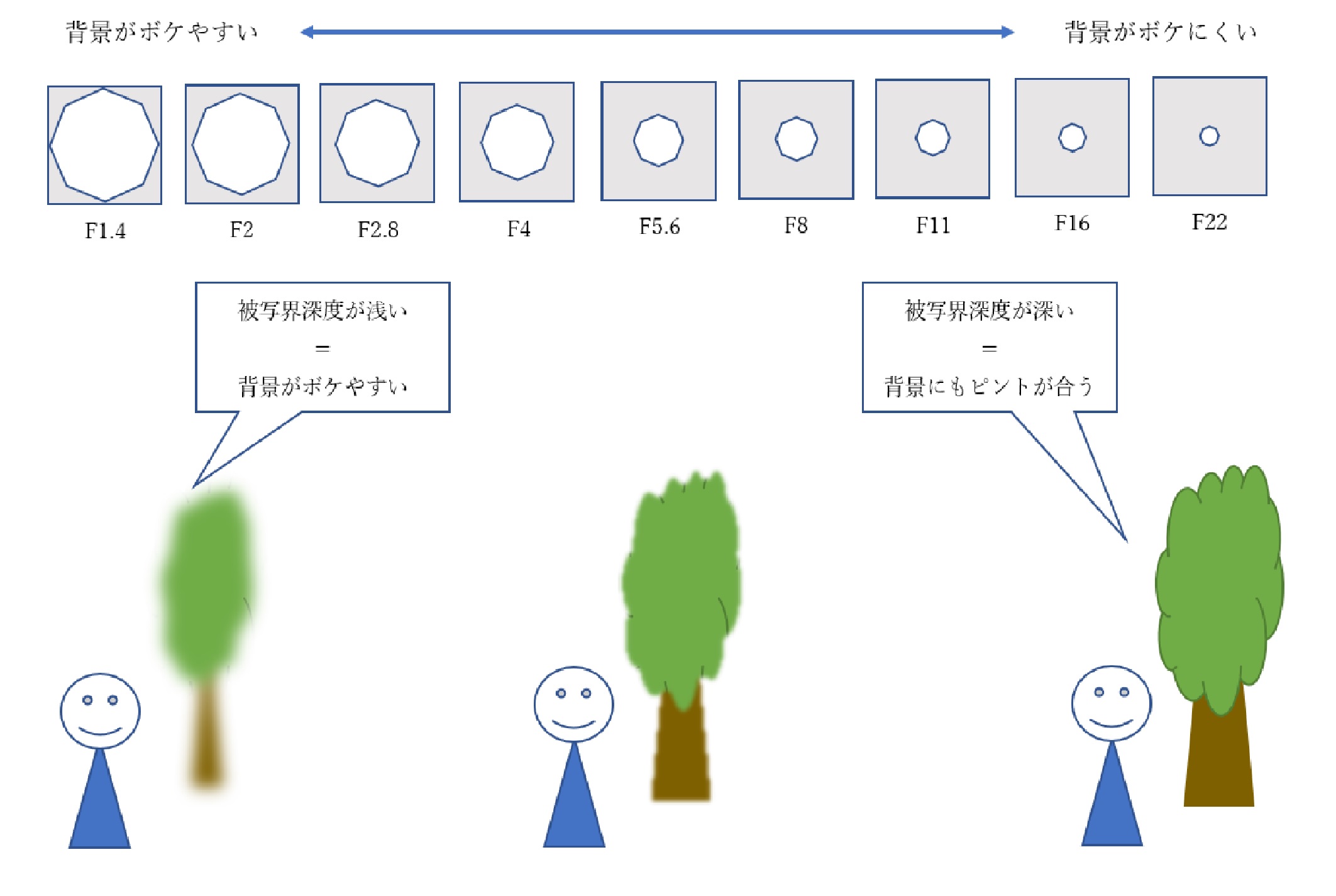

あなたの撮りたいモノがハッキリわかるように

主役の被写体を大きく写して、

絞りを開けて

背景をぐっとぼかしたり、

余分なモノは写真に写る範囲から

思い切って外すなど

工夫してみてください。

シンメトリー構図

上下、もしくは左右が対称になる構図です。

人口建造物や、神社の鳥居など、

左右対称にして撮影すると

とても安定感ある仕上がりになります。

注意点としては、

建物の水平・垂直のラインや

海を撮影する場合は水平線がナナメになっていると、

なんだか落ち着かない

不安定な写真になってしまいます。

カメラを手持ちで撮影すると、

気がつくと傾いていることがあります。

カメラによっては、

カメラが傾いていることを教えてくれる

“水準器”をファインダー内に表示できるものもあります。

何度か撮影してみて、

傾きのない安定した写真が撮れるように

トライしてみてください。

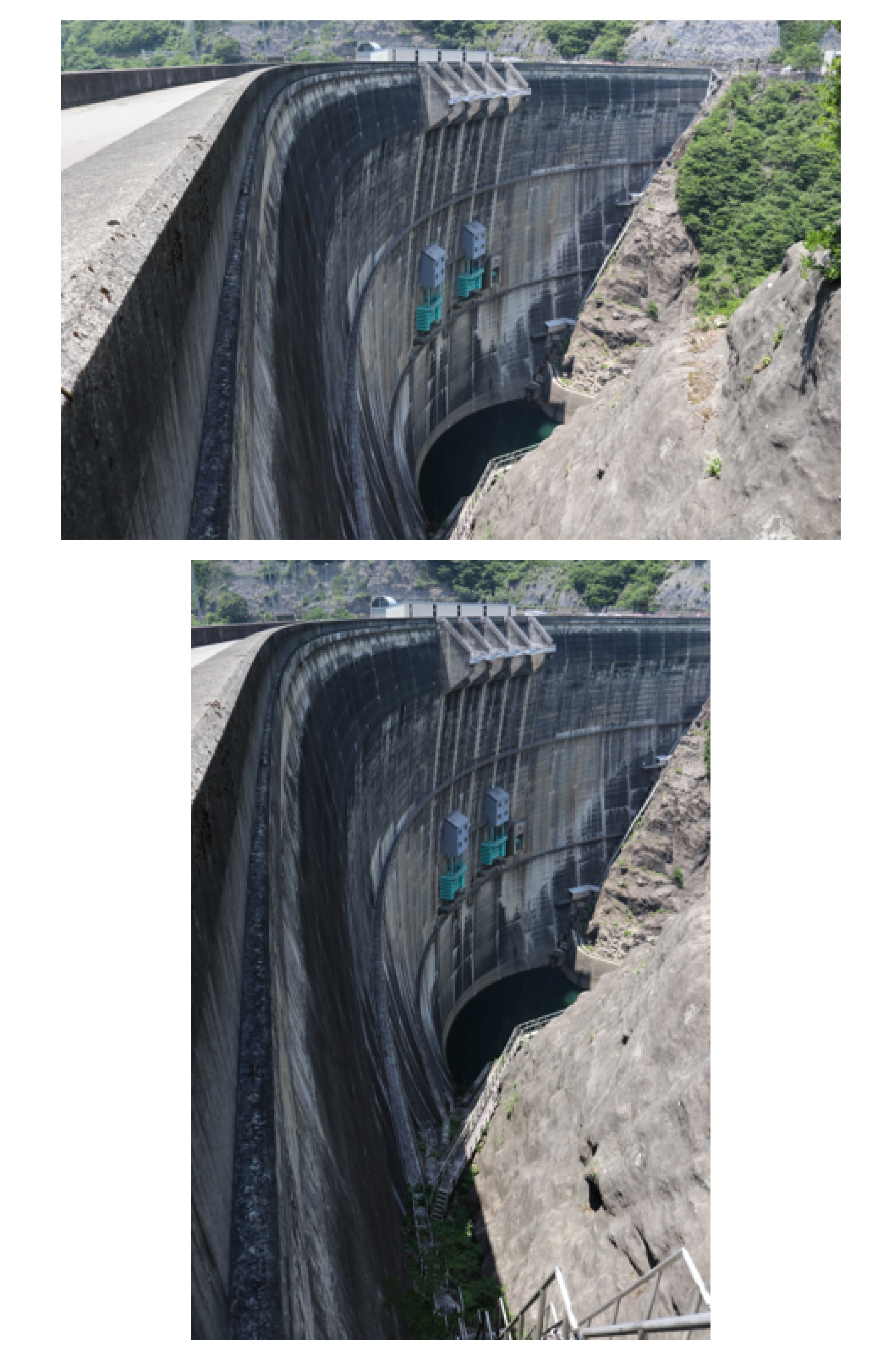

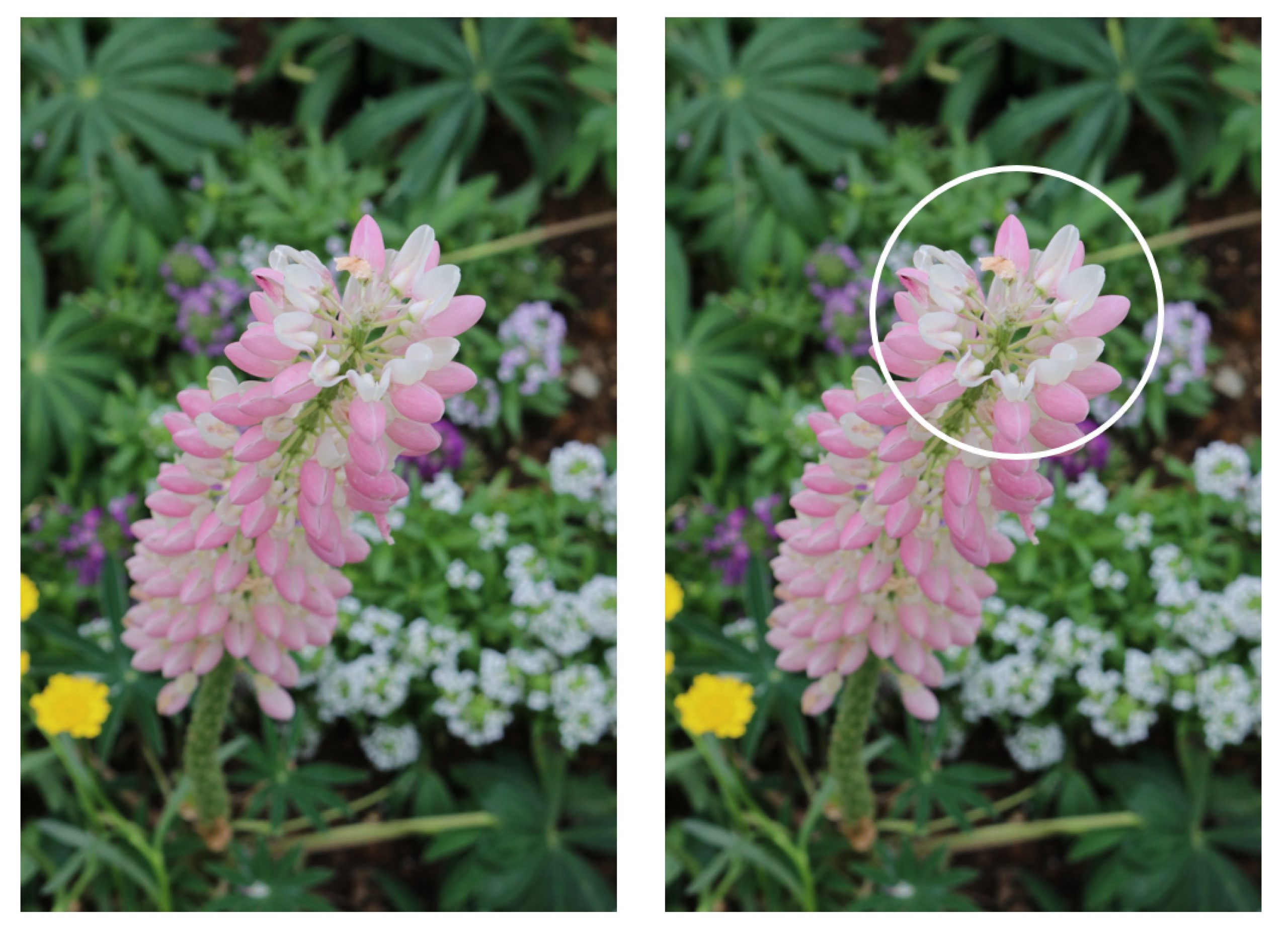

横写真と縦写真

カメラを普通に構えて撮影すると、

横長の写真になります。

横位置の写真は、

人間の目に違和感なく

自然な感じで見ることができます。

持ち方を変えると、

カメラは縦位置でも撮影することができます。

高さのあるもの、

奥行きを表現したいときなど

横長の写真だけでなく、

縦位置の写真も撮影してみてください。

構え方は、右手を上にして、下から左手でレンズを支えて

カメラを安定させましょう。

右手を下にする方法でも大丈夫です。

くれぐれもシャッターボタンを押す瞬間に

手ブレしないようにしてください。

私の場合は、

横位置の写真と縦位置の写真両方を撮影して

どれを使うかは

家に帰ってからじっくり考えています。

地元のダムを

横位置と縦位置で撮影した写真です。

横位置の写真は、

ダムという大型建造物のの壮大さが伝わってきます。

縦位置で撮影すると、

ダム本体の高さと深さがより一層際立ちます。

いろいろなコツをご紹介します

『私が撮る写真はいつも変わり映えしないなあ・・・』

『他の人の写真は、なんであんなに素敵なんだろう?』

構図を意識する以外にも、

ちょっとしたことを気をつけるだけで

普段とは違った写真を

撮ることができるようになります。

高価な機材を買い足さなくても

ムズカシイ知識を

頭に詰め込まなくても大丈夫。

ほんの少し意識するだけで

あなたの写真が変わります。

ここでは、

ちょっとした一工夫をご紹介します。

詳しく見ていきましょう!

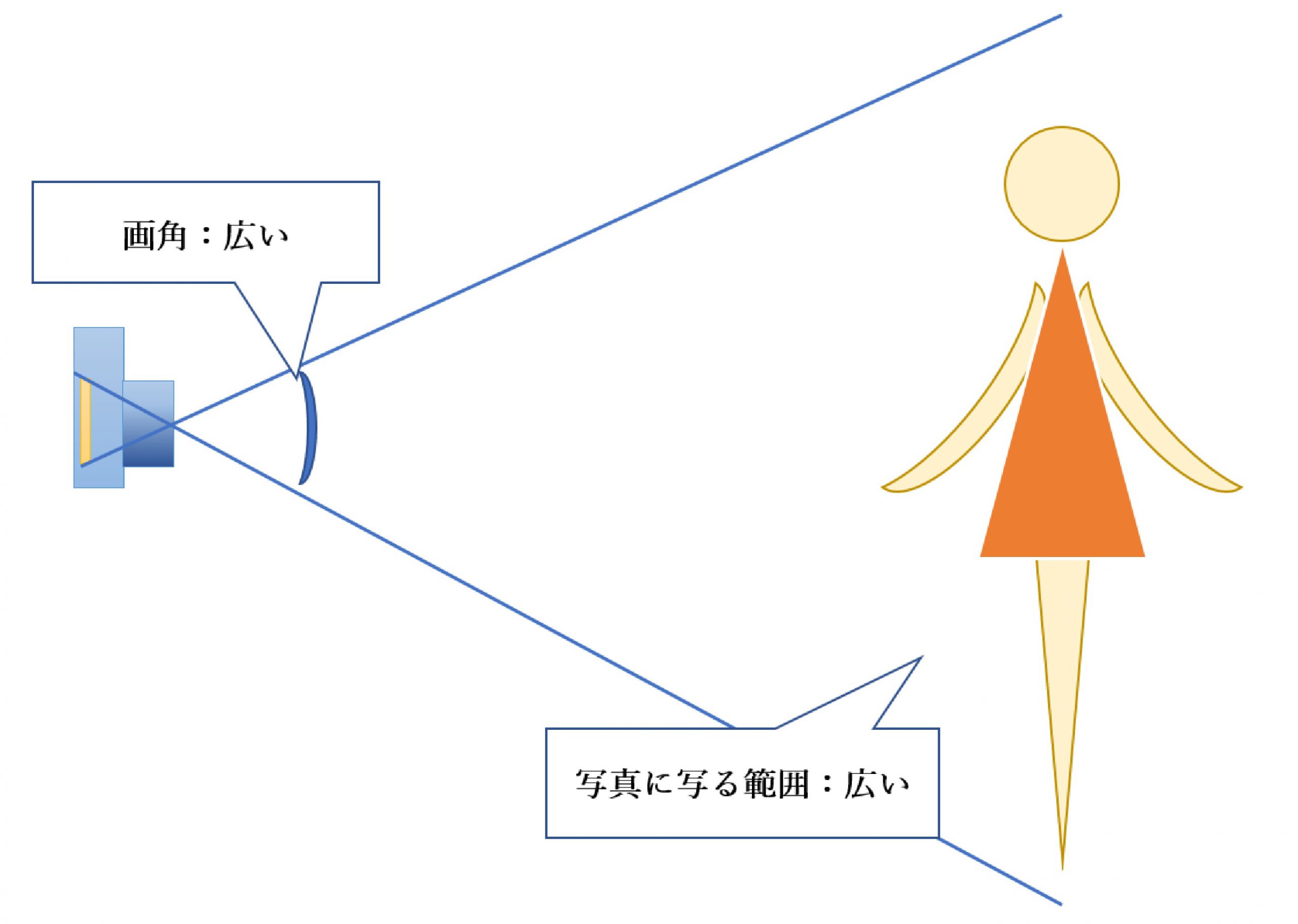

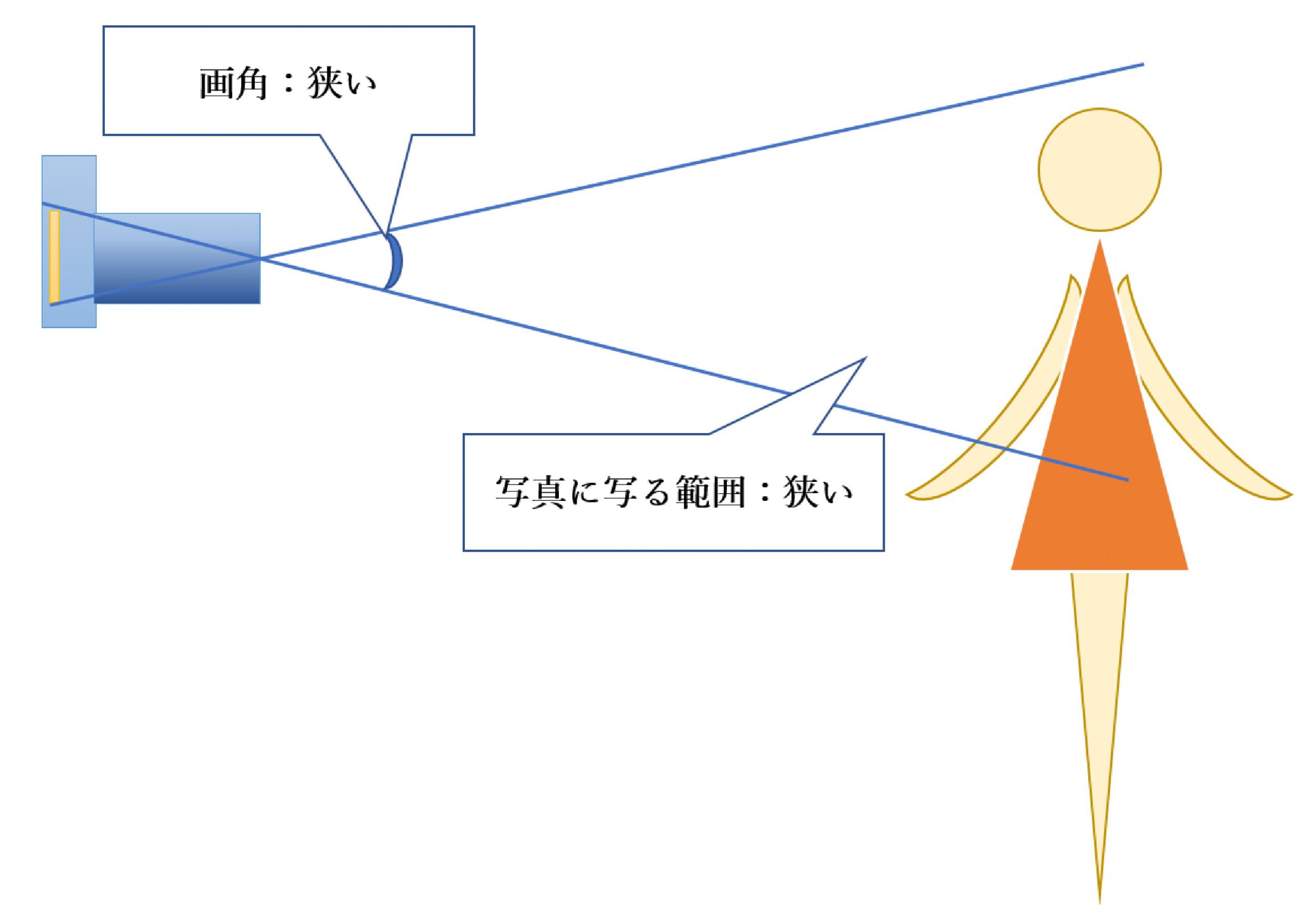

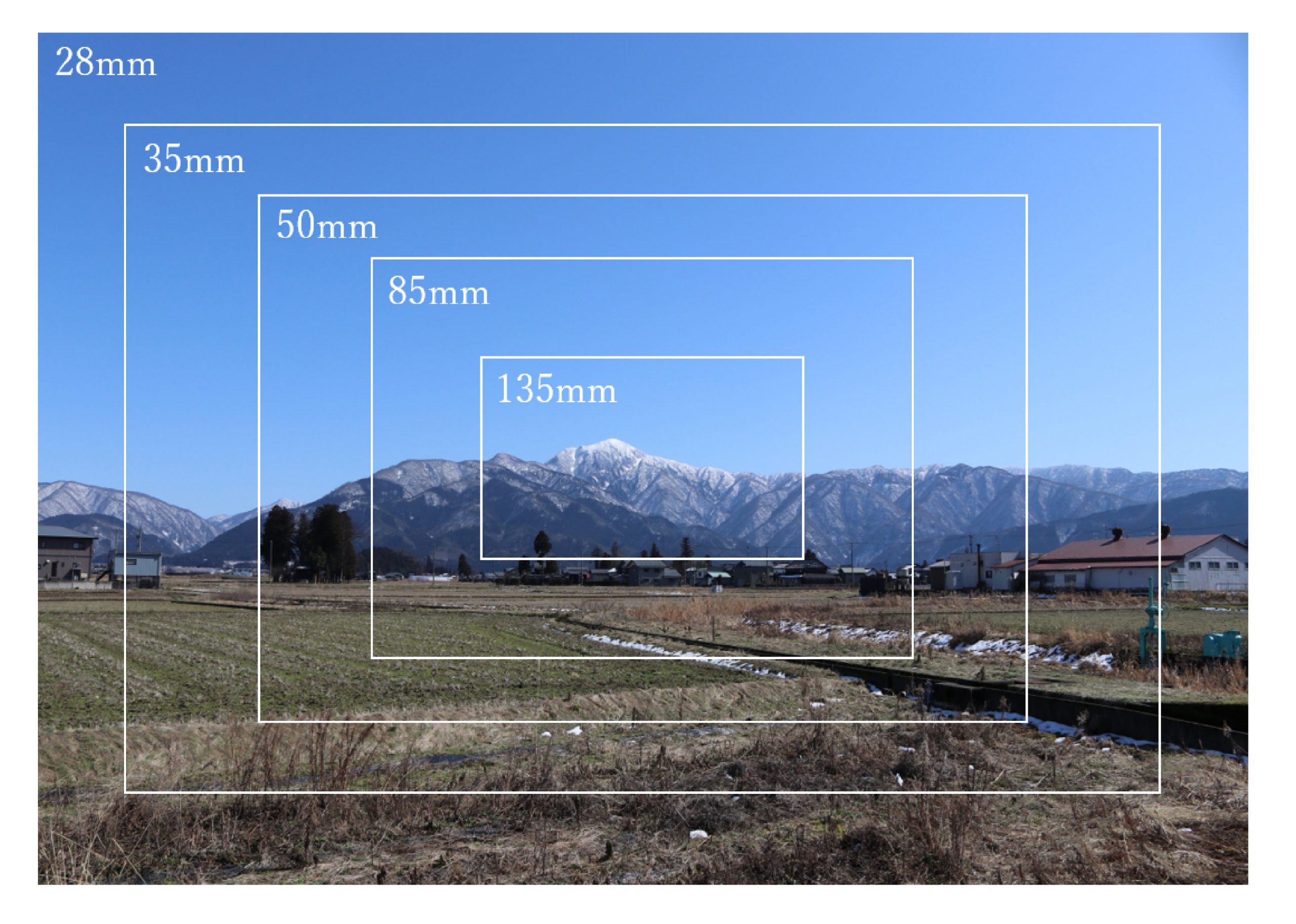

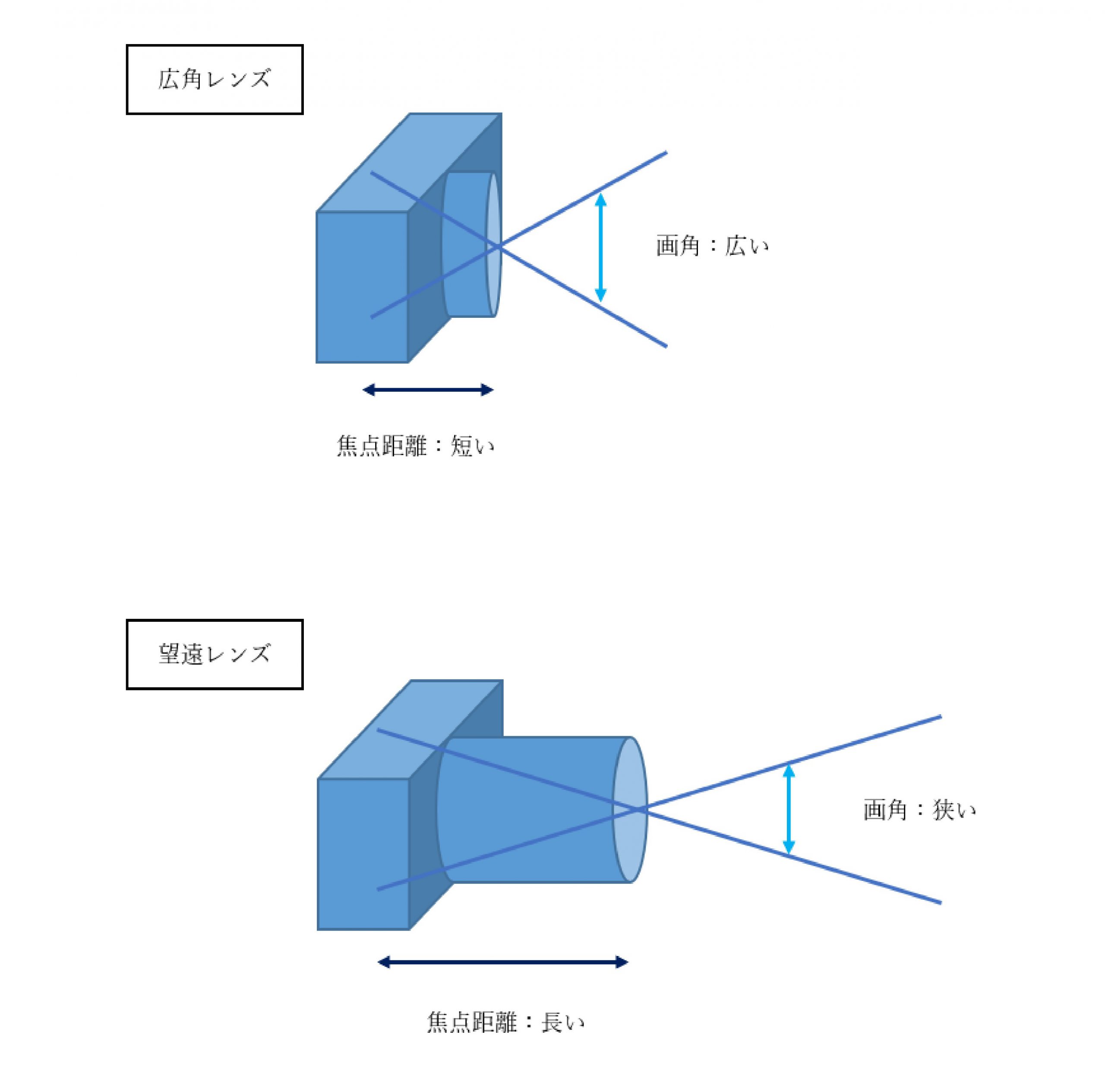

画角を変えてみる

“画角”とは、

カメラで写真を撮影する時に

実際に写る範囲のことをいいます。

広角レンズは画角○○°、望遠レンズは○○°

といったように

角度で表されます。

広角レンズは

画角が広くなり(写る範囲が広い)、

望遠レンズは

画角が狭くなります(写る範囲が狭い)。

同じ景色やモノを撮影していても、

写る範囲が広いと、

写真から得られる情報が多く

説明的な写真になります。

グッとアップにして撮影すると、

主役となる被写体がより強調されて

『コレを撮りたい!!』

というあなたの意図が明確になります。

ズームレンズであれば

広角側(写る範囲が広い方)にしたり

望遠側(写る範囲が狭い方)にしてみたりして

いろいろ撮影してみましょう。

目線の高さや角度を変えてみる

『自分の写真は、なんだかパッとしないなあ・・・』

ステキな被写体を見つけて、

シャッターを切っても、なんかイマイチ。

他の人の写真は、

ってもステキに感じるのに・・・

そんな時は、

目線の高さを変えてみましょう。

例えばお散歩途中に

いつもは足を止めて、

立ったままシャッターを切っているとします。

しゃがんで撮影したり、

床に寝そべって撮影すると

低い角度から見上げるような写り方になります。

天井や空がダイナミックに写りこんで

ガラッと印象が変わります。

また、

高い位置から見下ろすように

撮ってみるのもありです。

自撮りをする時は、

カメラやスマホを顔の高さよりも

斜め上から撮ることで

顎にかけてのラインがシャープに写ります。

このように、

カメラの高さや角度を変えるだけでも

同じ被写体でも

ガラッと印象を変えて撮ることができます。

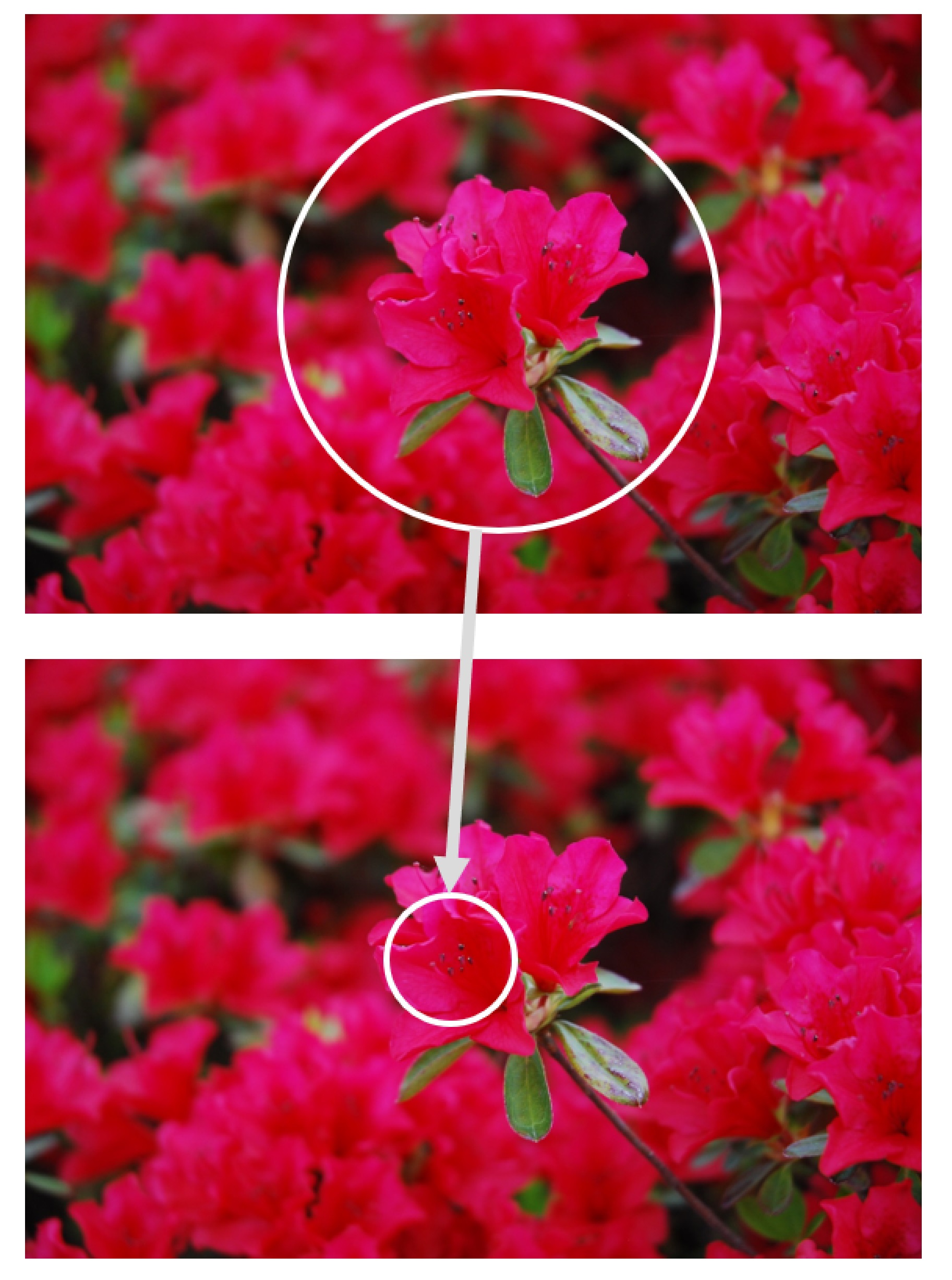

手前のモノをぼかしてみる

主役となる被写体のまわりに

主役を引き立てるモノがある場合は

それも一緒に写してみましょう。

あくまでも

主役となる被写体の邪魔に

ならないようにしましょう。

主役の被写体にピントを合わせて、

脇役になる被写体を

ぼかして写しこむと奥行きが出て、

主役となる被写体がより引き立つようになります。

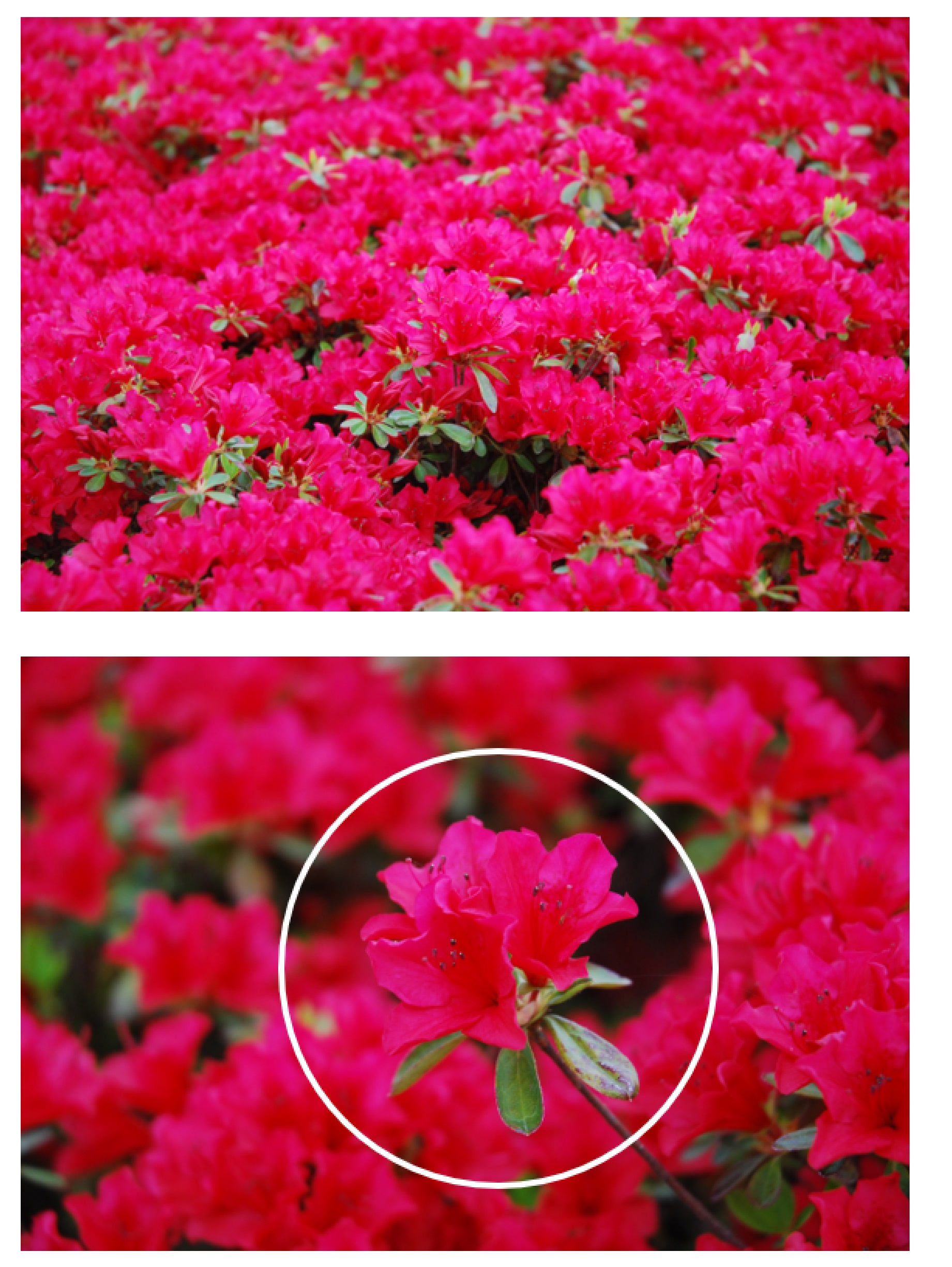

被写体と背景の色に注意

ステキな被写体を見つけて、

シャッターを切る前に

背景をどうするかよく考えましょう。

春は桜の季節ですが、

曇り空を背景にすると、

さくらの花びらの薄いピンク色が、

雲の灰色に溶け込んでしまって目立ちません。

青空を背景にすると、

うすいピンク色が見事に引き立ちます。

どうしてもお天気の良い日に

撮影に行けないときは

茂みの深い緑色を背景にするなど

主役となる被写体が

引き立つような背景を選ぶようにしましょう。

被写体の“特徴”を引き立てる

『コレを撮りたい!』

という被写体を見つけた時に、

どの位置から撮るかで

写真の仕上がりが変わってきます。

山盛りに盛られたお料理なら、

横や斜め上から撮影して、

ボリューム感を出してみましょう。

上方向から撮影すると、

こんもりと盛られた高さが

わかりにくくなります。

肉厚ステーキは横や斜めから撮ると

肉そのものの厚さや

焼き色や肉の断面がよりハッキリと撮影できます。

H3:反射・逆光を利用する

風のない無風に近い状況であれば

周りの景色が

水面に鏡のように写りこむ

鏡面反射を利用した写真を撮ることができます。

湖や川、

田舎であれば田植え前後の水田に

景色が写りこむことがあります。

順光・サイド光・逆光という言葉を

聞いたことがありませんか。

順光は、

被写体の正面から

光があたっている状態です。

被写体の色味そのものを

写すことができます。

逆光は、

被写体のうしろから

光があたっている状況です。

花を逆光撮影する時は、

逆光で花びらが透けて

順光で撮影するのとは印象がガラリと変わります。

風景写真は水平に気をつけましょう

どれだけステキな風景を写真に収めても

斜めに撮られていると、

不自然な感じになります。

『なんだか・・気持ち悪い感じがする・・』

そう思ったら、

斜めになっていないか確認してみましょう。

水平線や地平線といった横のライン、

建物などの垂直のラインが

斜めになっていないか

撮影する時に注意しましょう。

最近のデジタルカメラには、

ファインダーや液晶モニターに

水準器を表示できるものがあります。

表示できる場合は利用しましょう。

水平がきちんと撮れていると

写真そのものが安定して

言葉にならない違和感を感じることがなくなります。

最近のコメント