初心者さん向け!

風景写真を思い通りに撮るときの“コツ”

風景写真を撮るときには

“コツ”があります!

日本には四季があります。

四季折々の風景は

ついついカメラ片手に出かけてしまいたくなりますね。

春は満開の桜、夏は青空と海、

秋は紅葉、冬は雪景色。

季節から季節への移り変わりも

また風情があります。

同じ場所、同じ景色であっても

季節、天候、時間帯によって

また違った風景と出会うことができます。

『わぁ、ステキな景色・・・』

と思ってシャッターボタンを押したのに、

あとで写真を見てみたら、

『わたしが撮影すると、

どうしてイマイチな仕上がりになるんだろう』

こんなこと、ありませんか?

このページでは、

風景写真を素敵に撮るための“コツ”を

ご紹介していきます。

構図を意識しよう!

構図は「フレーミング」ともいいます。

目の前の風景をどこからどこまでフレームに収めるか、

これが、かなり重要です!

構図にはいろいろな種類がありますが、

代表的な例をご紹介します。

目の前の風景や、

「あなたがどう撮りたいか」によって

使い分けてください。

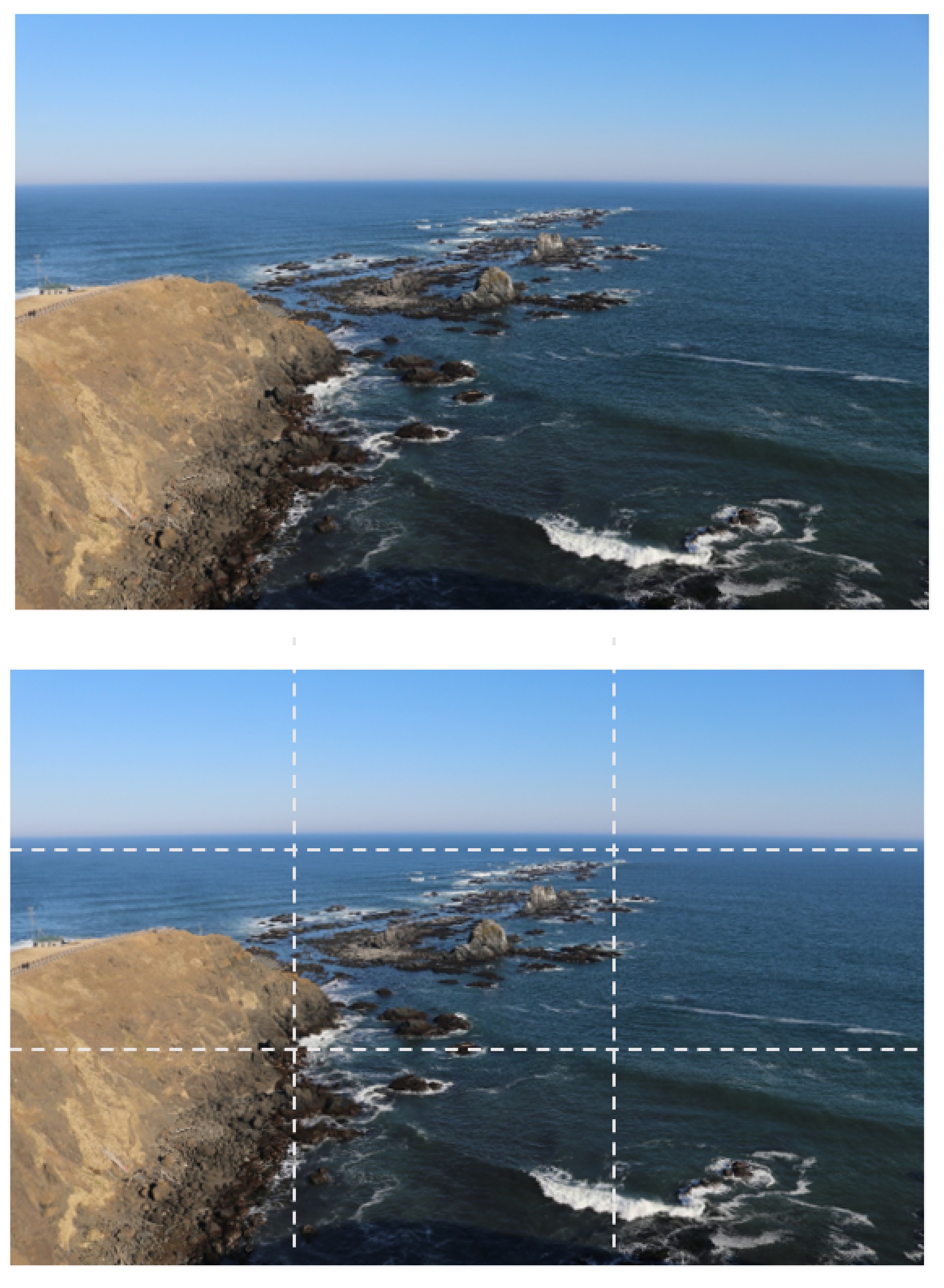

三分割構図

最も基本的な構図が、

この「三分割構図」です。

言葉通り、

画面を縦と横に三分割して

その線、または交差する点の上に

主役となる被写体を配置します。

この方法を使うと、

被写体の配置が「1:2」の比率となります。

初心者さんは、

どうしても主役となる被写体を

画面の中央に配置しがちですが、

この三分割法を意識するだけで

シロウトっぽさがなくなって

写真がグッと変わります。

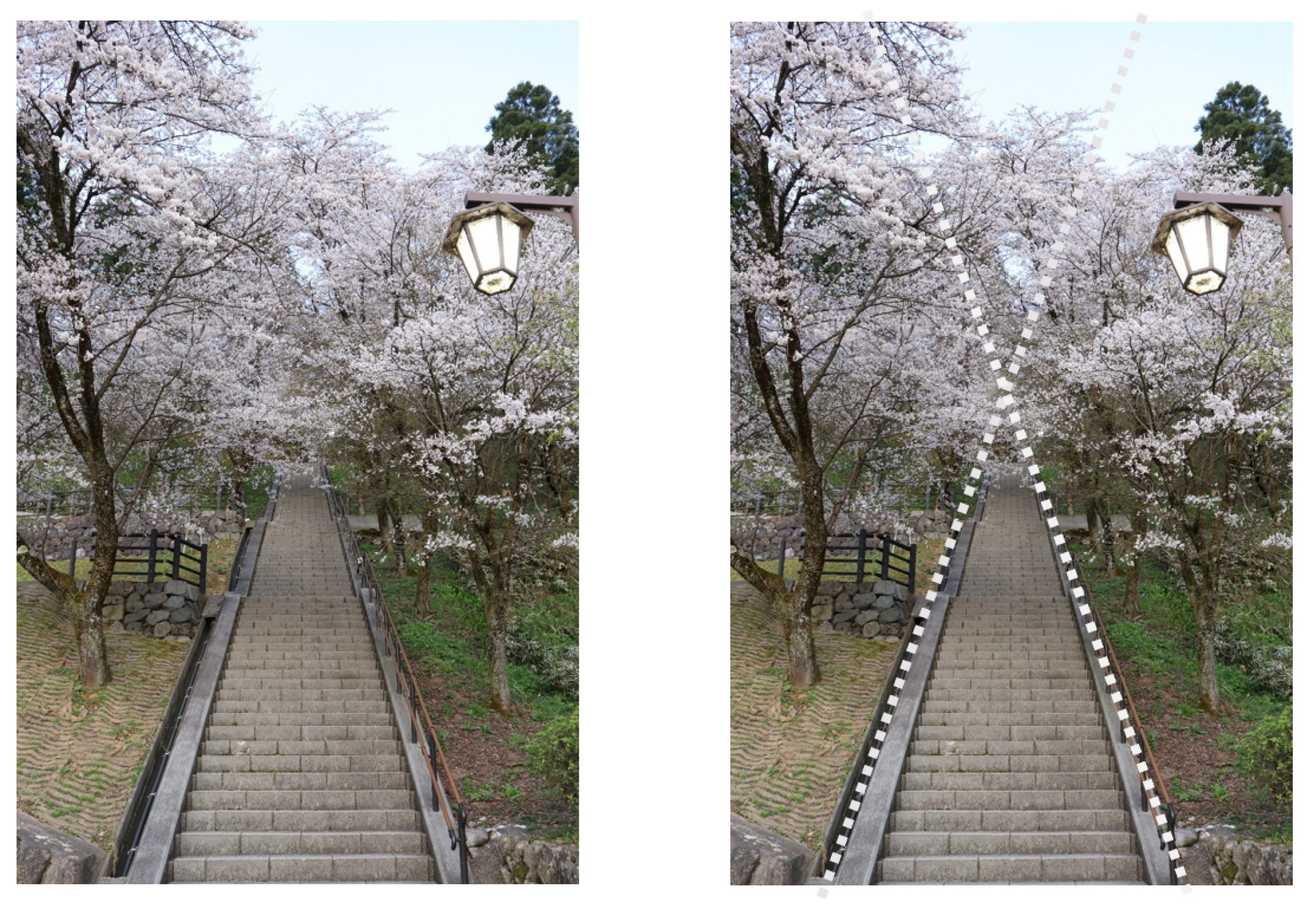

対角線構図

対角線構図は、

被写体を画面の対角線上に配置する方法です。

三分割構図は縦と横、水平と垂直に

画面を分けましたが

対角線構図はななめです。

視線を誘導したり、

躍動感を与える効果があります。

三角構図

主役となる被写体を

三角形に配置する構図です。

高さと奥行きに加えて、安定感も表現できる構図です。

画面の下を底辺にして上に頂点がくる形はもちろん

三角形を横にする構図も面白いです。

額縁効果

主役となる被写体の近くに、

木の枝や建物の一部といったものがあれば

額縁のようにして

写しこむという方法があります。

文字通り、「額縁」にするわけです。

この額縁を入れることで、

見せたいモノに視線を集める効果があります。

旅行に行って、

宿の窓の景色を写真に収めたい場合

部屋の中から

あえて窓枠を入れて撮影するのもいいですね。

屋外の撮影なら、

メインの被写体の周りのモノや

枝葉を画面の周りに入れることで

同様の効果が得られます。

シンメトリー構図

左右対称、

または上下対象に撮影する方法です。

神社の鳥居や

左右対称な建物を写すときに有効です。

風が穏やかな日に、

湖や海などの水面の反射を利用すると

上下対称の配置となります。

横位置で横幅を出したり、

縦位置で高さを表現したり、

いろいろな表現が楽しめます。

ローアングル・ハイアングルで撮る

写真を撮影するとき、

立ったままシャッターボタンを

押していませんか?

しゃがんでみたり、

カメラを上方向に向けてみると

いつもと違う景色が広がっていますよ。

ローアングル撮影は、

低い位置から上を仰ぐように撮影します。

空が大きく入るため、印象的な写真になります。

ハイアングル撮影は、

高いところから低いところを見下ろす感じの写真です。

目線を変えるだけで、

普段の景色がまた違ったものに見えてきます。

あなただけの撮影ポイントを見つけてください。

左側は、桜を見上げて

青い空を入れて撮影しました(ローアングル)。

右側は、階段から両側に桜が咲く階段を

見下ろす感じに撮影しました(ハイアングル)。

水平に気をつけよう

風景を撮るときに、

水平に気をつけるだけで

写真の安定感が違ってきます。

『ん~、なんとなく変・・・』

と感じる場合、

水平線や建物の水平のラインが

傾いている可能性があります。

カメラのファインダーの中で

水準器を表示できるものがあります。

撮影時にとても便利なので

フル活用しています。

ステキな景色に出会えていても、

水平が取れていないと

かなり残念な写真になってしまいます。

意識して撮影してみてください。

被写体が重なっていないかチェックしよう

主役となる被写体に、

他のモノが重なって

写りこんでいないか気をつけましょう。

カメラの向きを上下左右に動かしてみたり、

自分がしゃがんでみたり、

最初の立ち位置から

前後左右に動いてみたりして、

ベストポジションを探してみましょう。

邪魔に感じていたモノが、

主役を引き立てる名脇役となってくれることもあります。

ベストポジションを探してみましょう。

カメラの設定を確認!

基本的な構図をご紹介しました。

上記の構図を意識するだけでも

かなりシロウトっぽさがなくなって

少しずつあなたの写真が変わっていきます。

ここで、

カメラの設定についても見ていきましょう。

最近のカメラはとても性能が良いので、

設定はすべてオートにして、

シャッターボタンを押すだけでも

とてもきれいな写真が撮れます。

さらに踏み込んで、

カメラの設定を工夫すると

もっともっと

思い通りの写真が撮れるようになります。

それでは、

詳しく見ていきましょう!

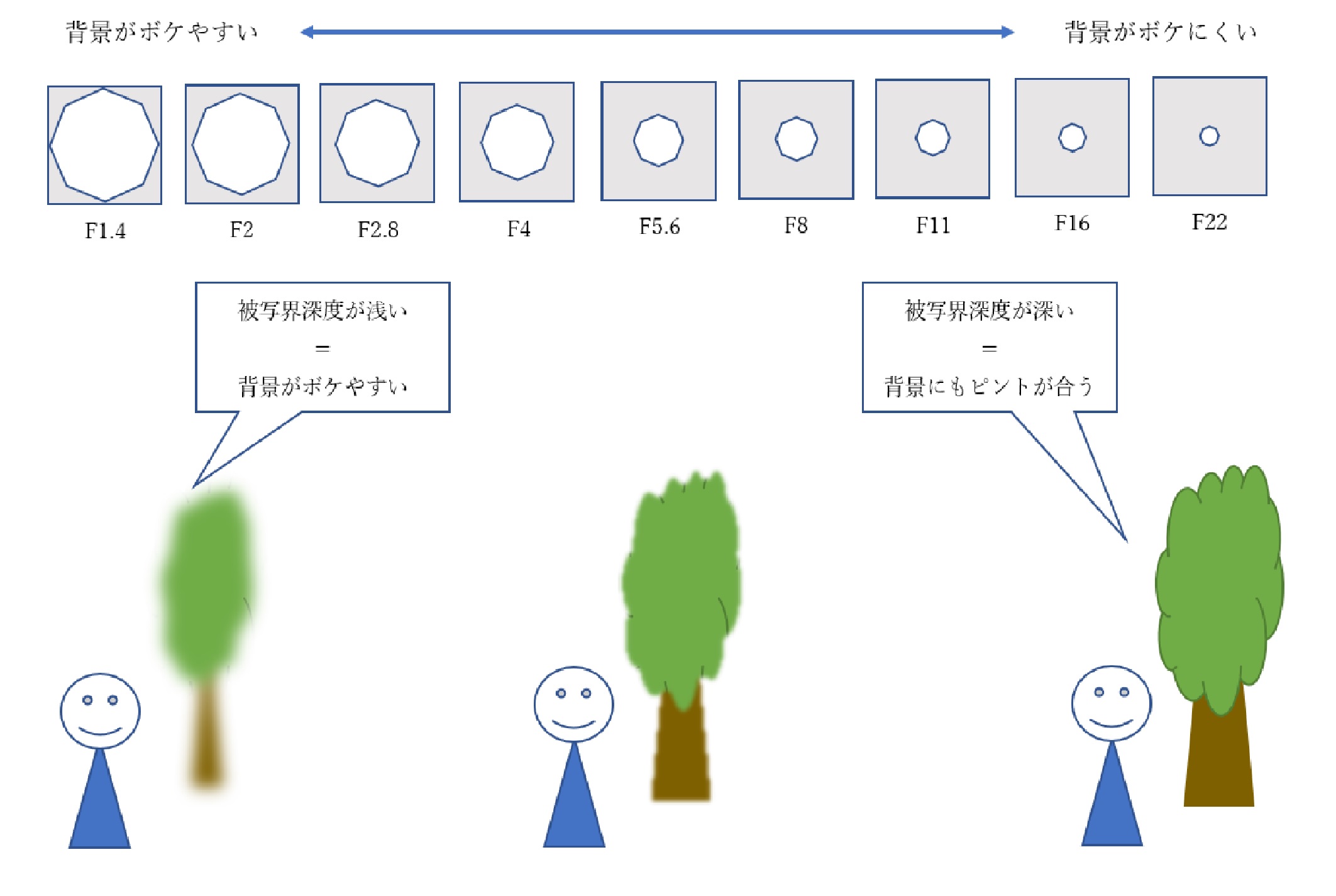

撮影モードは「絞り優先オート」で!

風景を撮影する時は、

一般的には

「絞り優先オート」

に設定することが多いです。

絞り値を固定しておくと、

ピントが合っている範囲を

コントロールすることができます。

(ピントが合っている範囲=被写界深度といいます)

F値を小さくする(=絞りを開ける)と

ピントが合ったところからすぐに背景がボケて、

主役となる被写体が

際立つように撮影することができます。

(被写界深度が浅い、といいます)

F値を大きくする(=絞りを絞り込む)と、

写真に写る手前から奥の方まで

クッキリハッキリと写すことができます。

(被写界深度が深い、といいます)

風景写真を撮影する時は、

F値を大きく(=絞りを絞り込む)して、

手前から奥まで

ピントが合った写真に仕上げることが多いです。

F値を大きく(=絞りを絞り込む)する時には

注意点があります。

絞りを絞り込むと、

レンズから通ってくる光の量が少なくなります。

その少なくなった光の量を補うためには

シャッタースピードを遅くすることで

より多くの光を集めないといけません。

シャッタスピードがあまりに遅いと、

手ブレの危険性が増します。

三脚を使用できる場所であれば、

三脚を活用しましょう。

場所によっては、

三脚の使用が禁止されているところがあります。

そういった場所では、ISO感度を少し上げて

手ブレを回避しましょう。

ISO感度にも気を配ろう

先ほどISO感度に触れましたが、

ISO感度をあまり上げすぎると、

今度は画像が荒れてきます。

最近の一眼レフはISO感度を上げても

画質がよいものが出ていますが

一般的にはISO400~800くらいまでといわれています。

実際に写真を撮影してみて

仕上がりを確認しながら調節してみてください。

主役となる「被写体」を決めよう

ステキな景色を目の前にして、

そのまま何も考えずに

シャッターボタンを押すのではなく、

これからはまず、

主役となる被写体を決めましょう。

自分が目の前の景色の

“どの部分”にステキだと感じたのか、

改めて意識を向けましょう。

風景写真だと、

ポツンと立つ小屋だったり、

面白い形の木や岩、雲。

いろいろ考えられますね。

ただ漠然と、

全体的に写真に収めるよりも

より印象に残る写真が撮れるようになりますよ。

ホワイトバランスを変えると写真も変わる

まず、

『ホワイトバランスって、何?』

と思った方へ。

簡単にいうと、

「“白”をキチンと白く写すために色を補正する機能」

のことをいいます。

例えば、

室内で蛍光灯の下にいるときと、

窓際の自然光の光が差し込むところでは

同じ物体でも色味が変わります。

蛍光灯と自然光両方が混じることもあります。

カメラで写すと、

蛍光灯などの光源の色味がそのまま出ます。

被写体本来の色味を写すために、

ホワイトバランスという機能で補正するのです。

本題に戻ります。

カメラ購入時の設定は、

オートホワイトバランス(AWB)

になっていることが多いです。

風景を撮影する時には、

「太陽光」の設定にしてみましょう。

夕焼けの赤色や青空の青を

そのまま写すことができます。

オートホワイトバランスでも撮影自体はできますが、

色が補正されるため、

ちょっと物足りない仕上がりになる可能性があります。

仕上がり設定を確認

風景写真をよりキレイに撮りたい!

というときには、

「仕上がり設定」を見てみましょう。

最初の設定では

「オート」「スタンダード」になっています。

この設定を変えると、

「オート」「スタンダード」で撮影したときよりも

色鮮やかに風景を写し取ることができます。

カメラのメーカーによって呼び方は異なりますが

「ビビッド」、「鮮やか」、「風景」といったモードが

この設定にあたります。

一度この設定で撮影してみて、

「あれ?鮮やかすぎて、

なんだか不自然になっちゃった・・・」

という場合は、

「オート」や「スタンダード」を試してみてください。

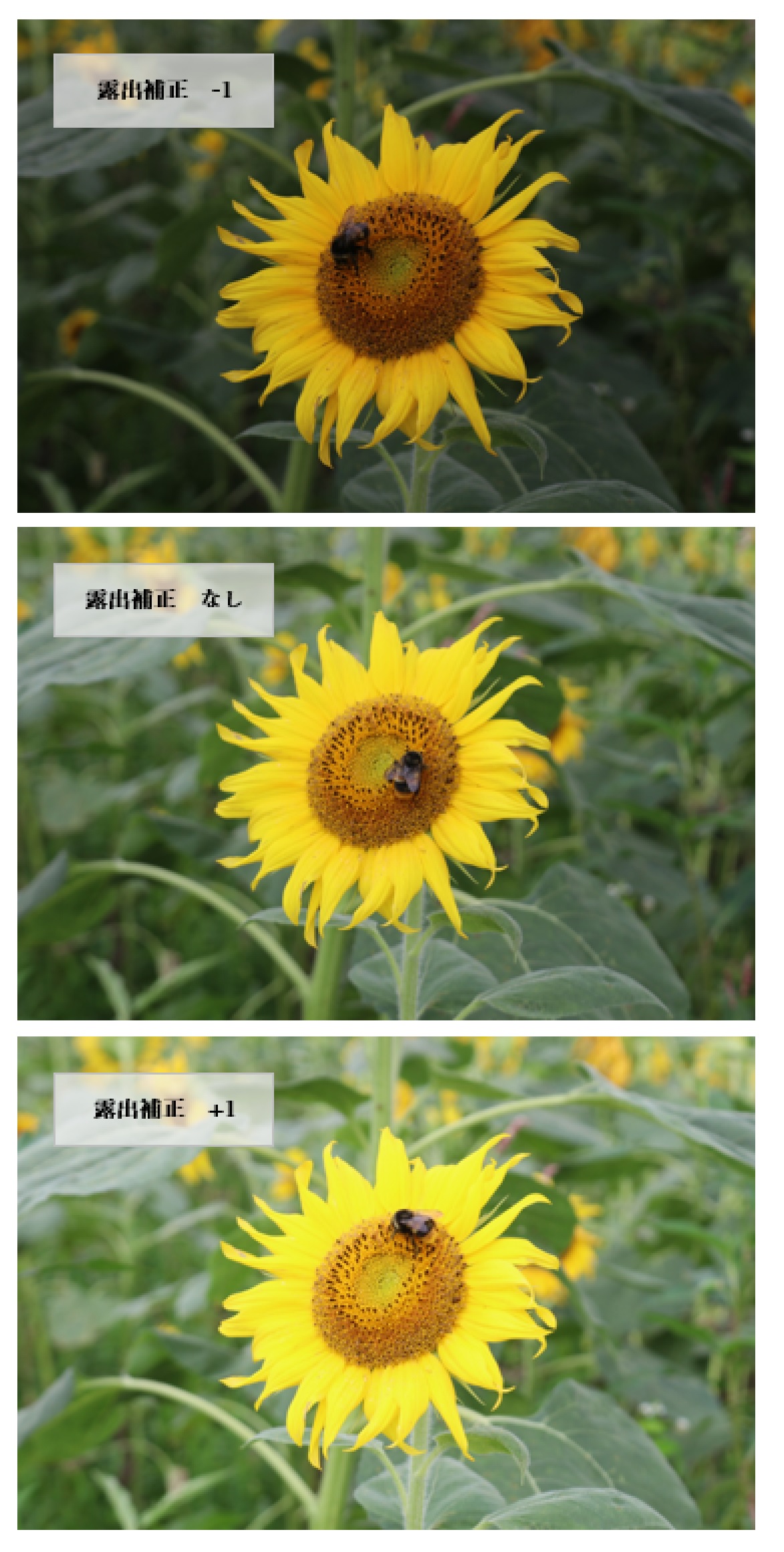

露出補正をしてみよう

「露出」とは、簡単にいうと

写真を撮影する時に

カメラ本体に取り込まれる光の量の事をいいます。

カメラには、この光の量をはかる

露出計が内蔵されています。

絞り優先オートだと、シャッタスピードを

シャッタスピード優先だと、絞り値を

プログラムオートだと、シャッタスピード・絞り値両方を

カメラが自動的に設定してくれます。

(カメラ、賢すぎる!!)

ただ、絶対に万能!

というわけではなくて、

被写体の色によっては、

適正露出とならないことがあります。

その時に、

自分で好みの明るさに調節できる機能が露出補正です。

『白い被写体を撮るときはプラス補正(明るくする)、

黒い被写体を撮るときはマイナス補正(暗くする)』

これが基本です。

撮影に適した時間帯とは?

普段の感覚だと、

『良いお天気=撮影日和』

と考えるかもしれません。

青空が広がって

直射日光が降り注ぐ文句なしの晴天、

行楽地に遊びに行くには

もってこいの日なんです。

が・・・!

風景を撮影する場合には

直射日光が降り注ぐ

昼前から昼過ぎにかけての状況は

実は風景写真を撮影するのに

適しているとは言えないのです。

直射日光の下で撮影すると、

日が当たっている部分は明るくなりすぎるし

陰になっている部分は必要以上に黒くつぶれてしまいます。

狙い目は早朝or日没

風景写真を撮影するのに適している時間帯は

早朝か、日没にかけての時間です。

なぜこの時間帯がオススメかというと、

先に述べた、お天気の良い日中に比べて

日の光が柔らかくなって、

強い影ができにくいからです。

夜が明ける時や、日が沈む時は

とても幻想的な雰囲気になります。

マジックアワーって何?

マジックアワーという言葉、

お聞きになったことはありますか?

マジシャンが披露してくれる手品の時間、

ではありません。

日が沈む前や、

日の出の後の数十分の時間のことを指します。

この時間は、

日の光が黄色っぽくなって

まるで金色のようになります。

日が傾くにつれてオレンジから赤へ変化し、

空一面が真っ赤になることもあります。

このような状態になる時間帯を

“マジックアワー”といいます。

“ゴールデンアワー”と呼ばれることもあります。

ブルーアワーって何?

また違う言葉が出てきましたね。

“ブルーアワー”とは、

日の出前と日の入り後に太陽が見えなくなり、

完全に沈んで空が真っ暗になる前に、

景色が濃い青色に染まる時間帯のことをいいます。

快晴よりも雲が多いときが狙い目!

雲一つない快晴はとても気持ちがいいです!

ですが、

雲一つない青空を写真に撮ってみると

青一色。

青空も十分キレイなのですが、

空に雲が出ていて、

太陽が顔を出したり隠れたり・・・

というお天気の方が、

表情豊かな空の写真を撮ることができるんです。

秋になると、

空の高いところに

うすくて面白い形の雲が出ますよね。

どんよりと曇った雲の間から漏れる太陽の光、

雨が止んで、

太陽がでた時に虹が出ることもあります。

空模様はそれこそ一期一会。

すばらしい景色に出会えたら、

ぜひ写真に収めたいですね!

光の当たり方をよく見てみましょう

被写体に対して、

光がどこからあたっているかは

とても重要です。

枝葉の緑色や青空の青など、

色そのものをキチンと写し取るなら

順光がオススメ。

撮影しようとしている場所の

ほぼ正面に太陽が位置している状態です。

曇っている日も

実は撮影に適しています。

太陽光線が雲を通過して、

まんべんなく地表に降り注ぐからです。

どんより曇ってきたり、

急に冷たい風が吹いてきたりすると

天気が急変する時がありますので、

注意してください。

雨に濡れて、カメラに不具合が出たり、

壊れてしまっては大変です。

被写体の横からくる光を、

サイド光といいます。

光があたる部分と影になる部分が出ると

立体感がよくわかる写真になります。

朝や夕方は、

このサイド光の状態といえます。

逆光は、

自分と被写体のほぼ正面に太陽などの光源がある状態です。

露出の決め方など

難易度は上がりますが、

インパクト大の写真を撮ることができます。

もっとスケールの大きさを表現したいとき

肉眼で見ると迫力がある場所なのに、

写真に撮ってみると

その迫力がイマイチ伝わらない・・・

そんな時は、

大きさが比較できるものを

一緒に入れてみましょう。

立っている人や建物などが

一緒に写っていると、

どのくらい大きいのかが一目でわかります。

まとめ

風景写真を撮影するときのコツを

いくつかご紹介しました。

雲の出ている日がいいとか、

晴れている日中はあまり撮影に適さない、など、

普段の感覚とは

異なる部分が多かったと思います。

このページでご紹介したことを頭に入れて

カメラ片手にお出かけしてみましょう。

「あれもこれもたくさん覚えられない!」

と思ったら、

このページの最初でご紹介した

構図だけでも

意識してみてください。

シロウトっぽさがなくなって、

あなたの写真が

少しずつ変わっていきますよ!

コメント