レンズってどういうもの?

レンズは、一眼レフタイプの

カメラに装着されている円筒型の部分です。

このレンズを通して、

被写体や光を取り込んで撮影するわけです。

スマホやコンパクトデジカメだと、

本体の中にレンズがあるので

あまり意識しないかもしれません。

一眼レフカメラが、スマホなどに比べて

いろいろな写真の撮り方ができるのは

撮りたい被写体に合わせて

「レンズ交換」ができるから、

これに尽きます。

ただ、レンズは種類が多く、

専門用語もたくさん出てくるので

『これから一眼レフを始めたい』

と思っている初心者さんには

敷居が高く感じられるかも。

そんな初心者さんに向けて、

それぞれのレンズの特長や

「このシーンにはこのレンズ」といった

判断の仕方をお伝えしていきます。

焦点距離とか画角って何ですか?

『焦点距離』

聞きなれない4字熟語が出てきましたね。

カメラ用語はいちいち

難しく感じる用語が多いですが、

わかりやすくかみ砕いて説明していきますよ。

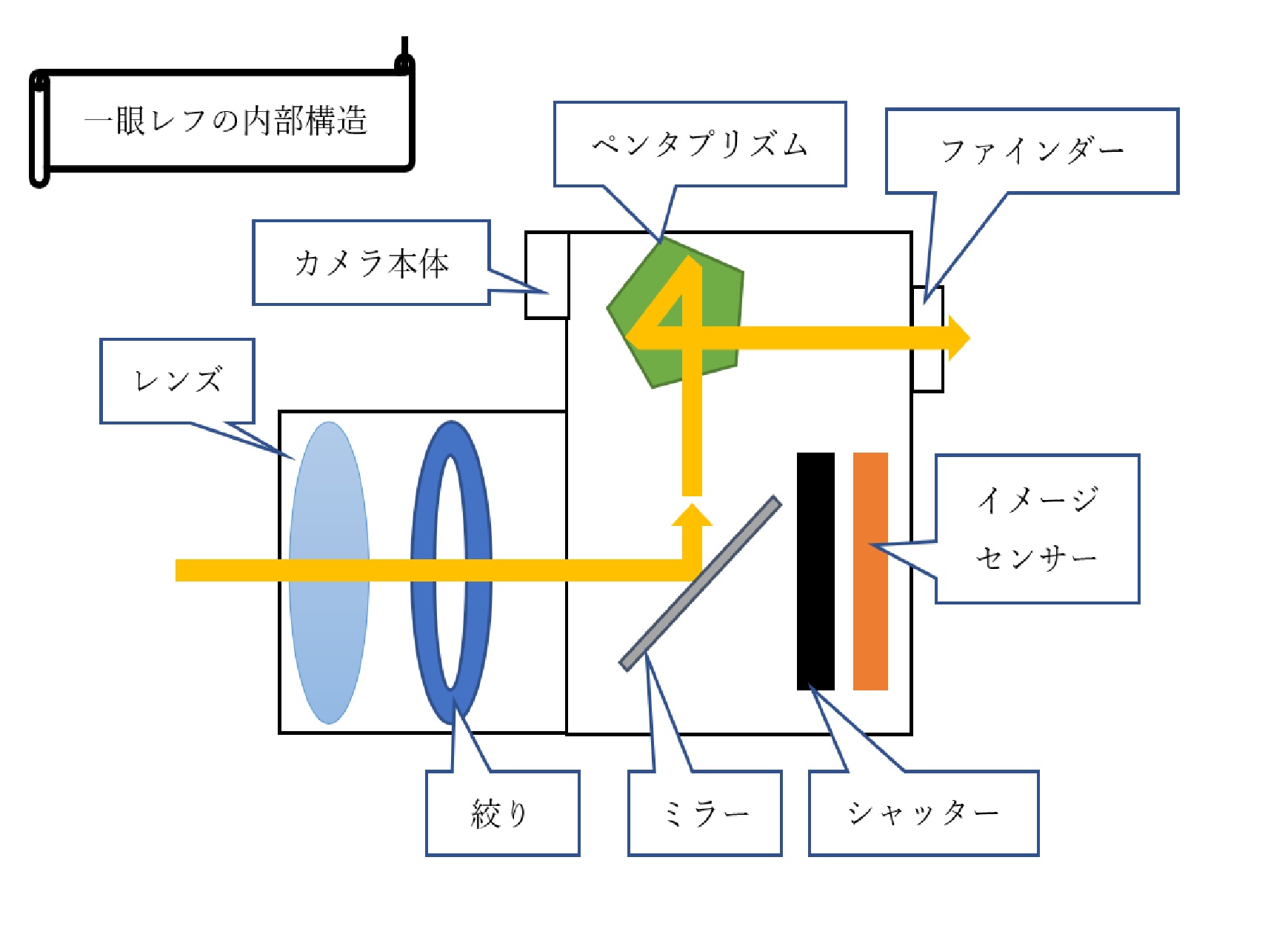

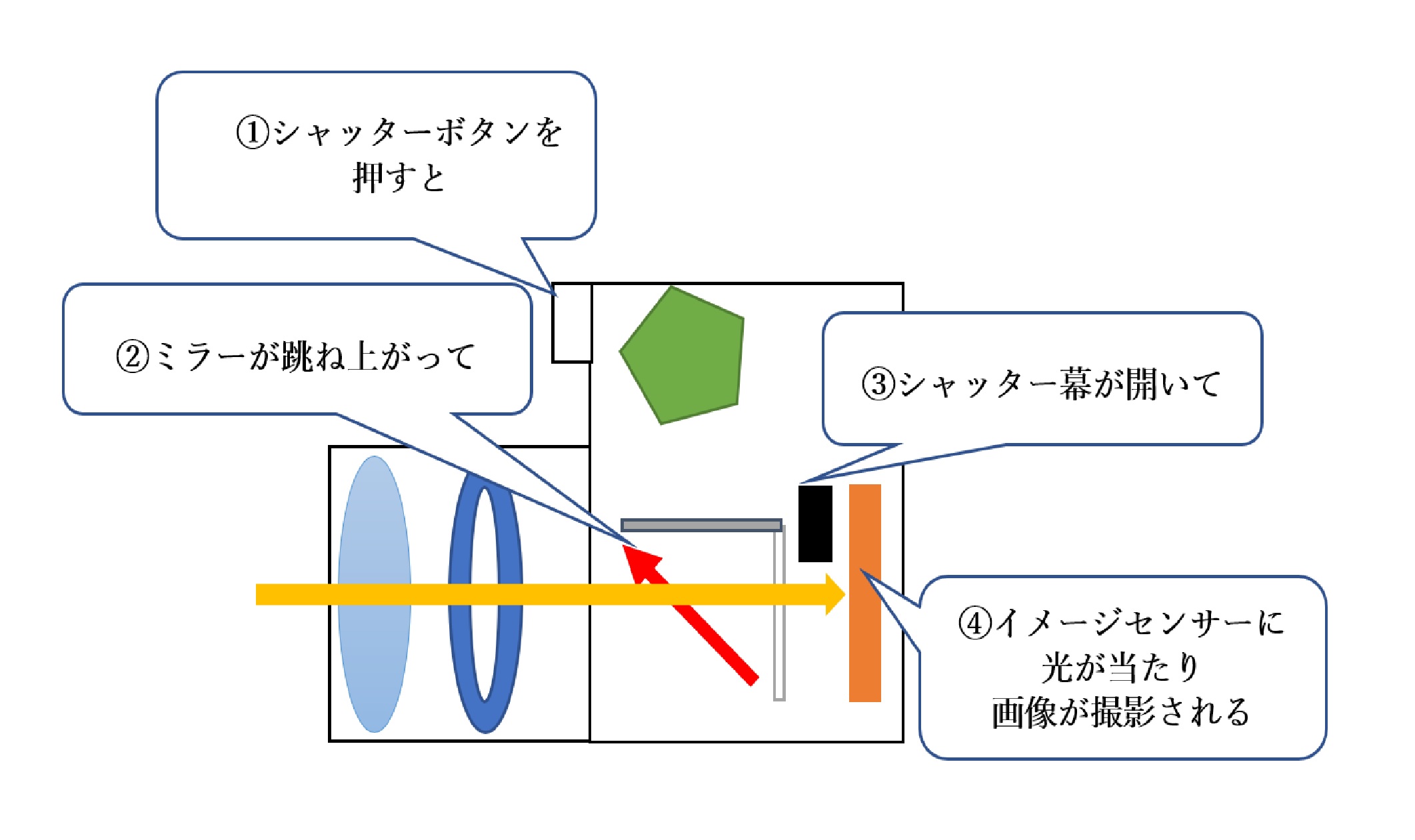

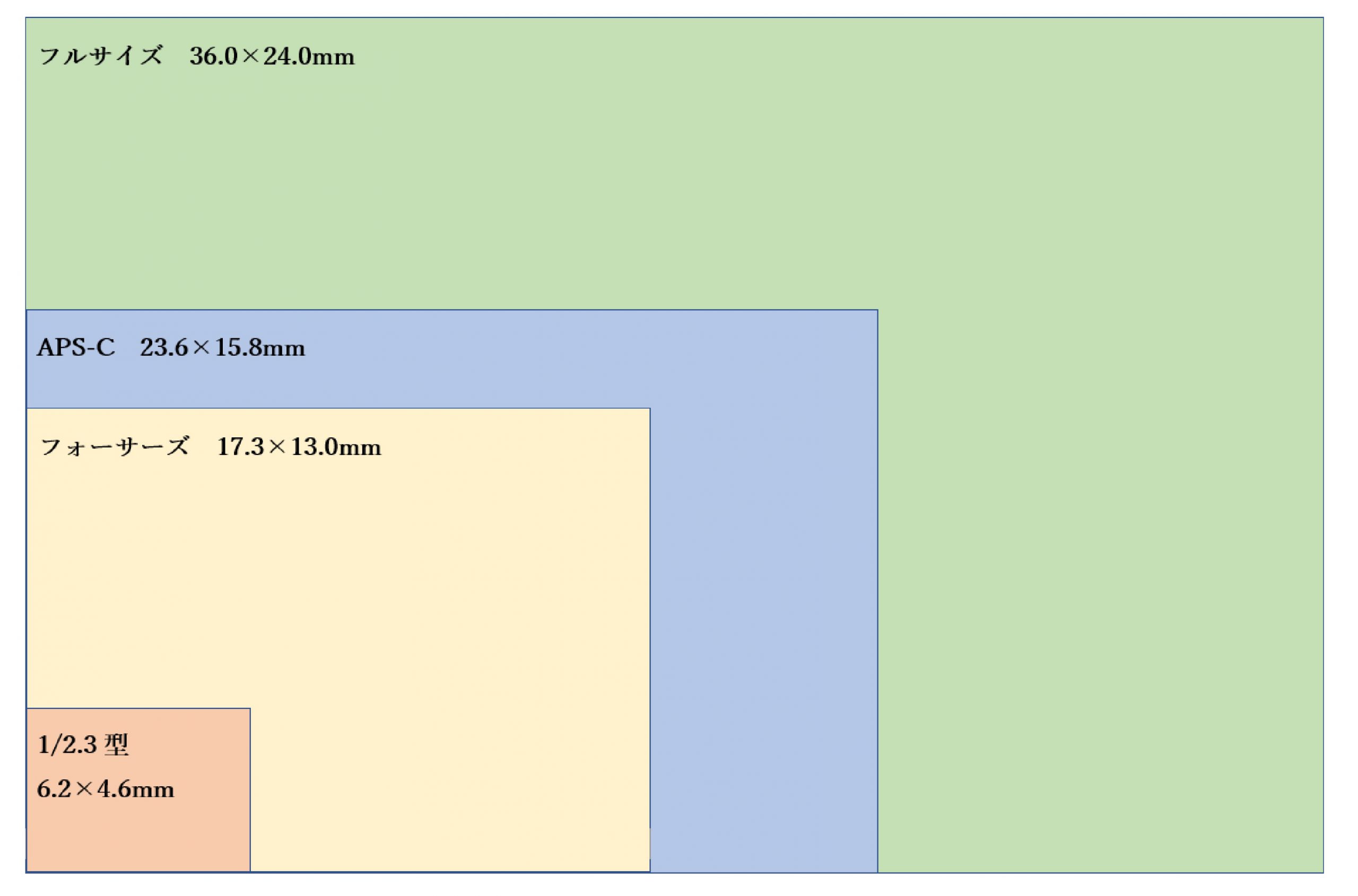

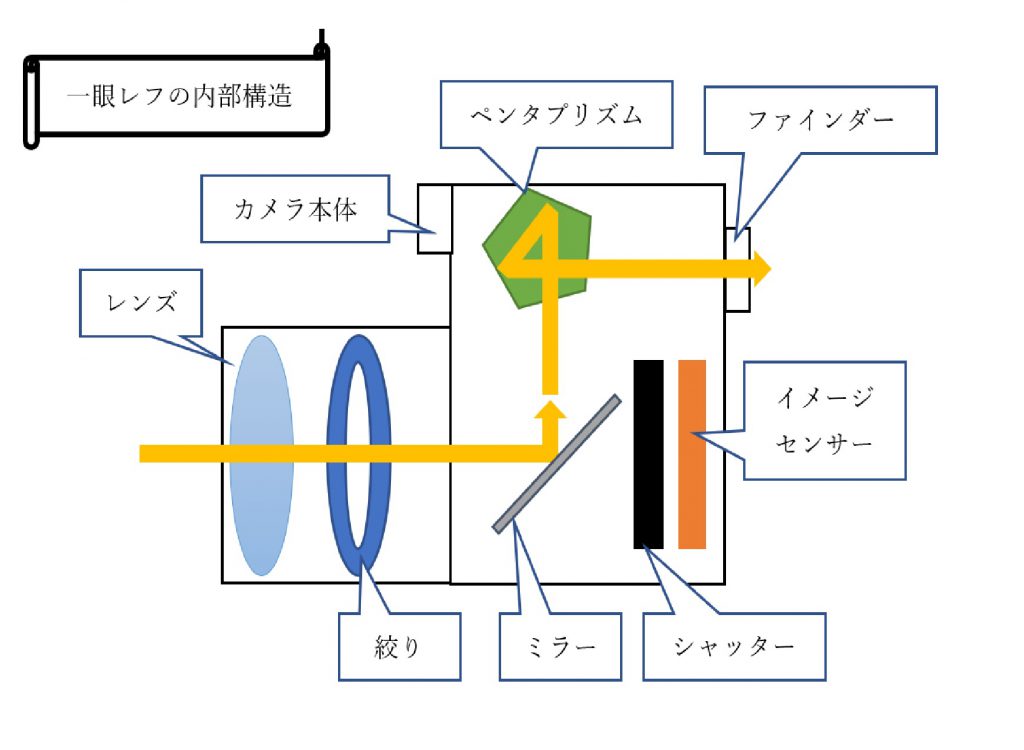

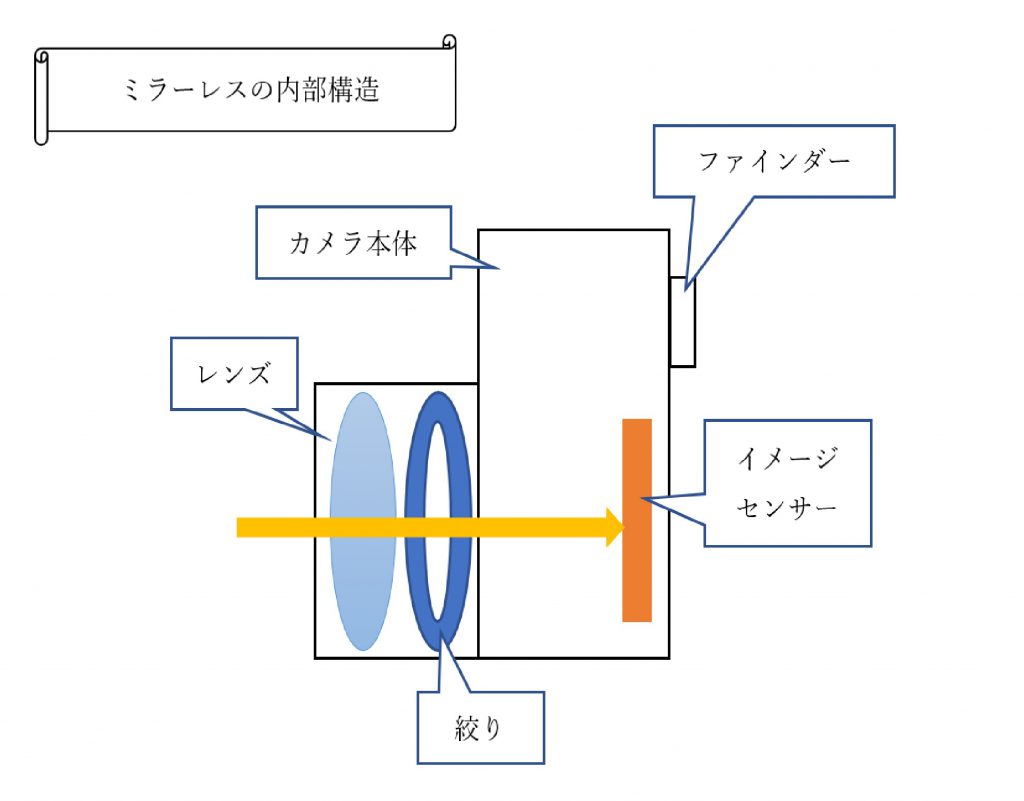

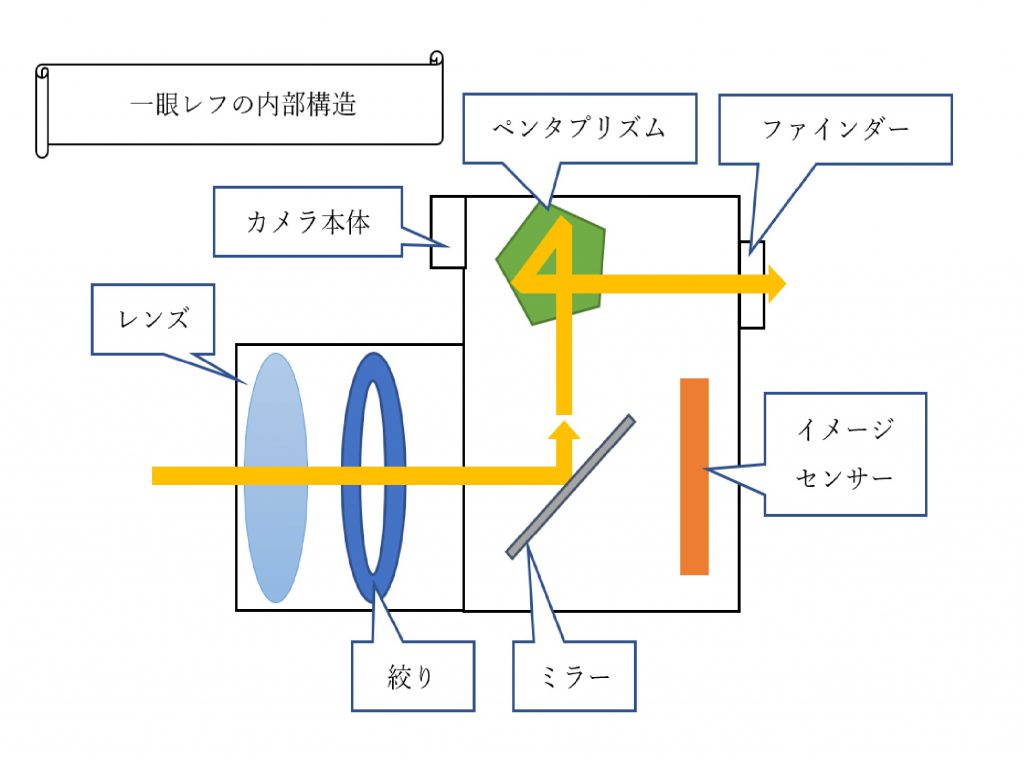

「焦点距離」とは、

撮影しようとしてピントを合わせた時の

「レンズからイメージセンサー(撮像素子)までの距離」

のことを言います。

焦点距離は、

28㎜、55㎜、100㎜

といった数値で表されることが一般的です。

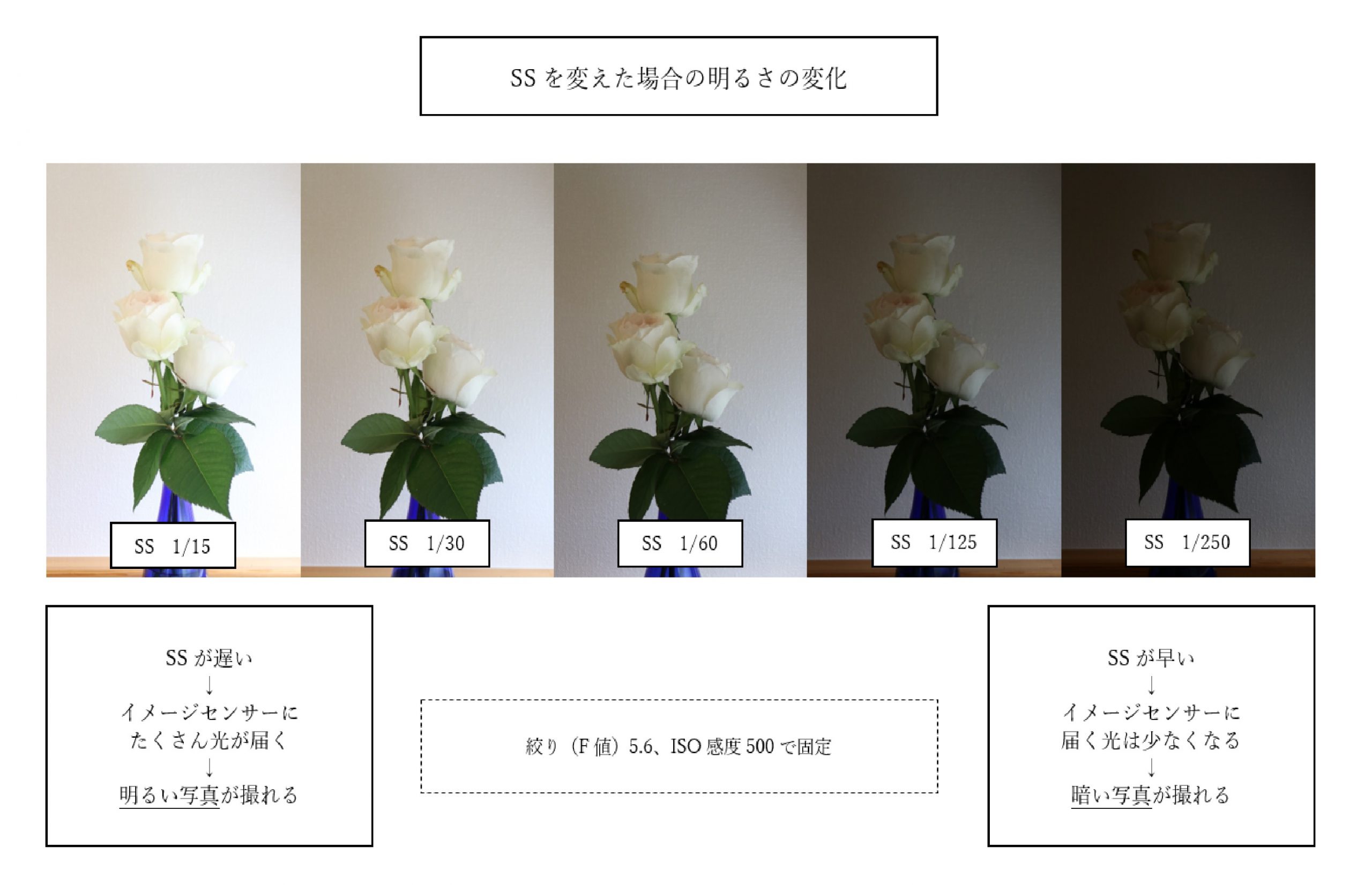

焦点距離が変わることによって、

画角(=写真に写る範囲)も変わります。

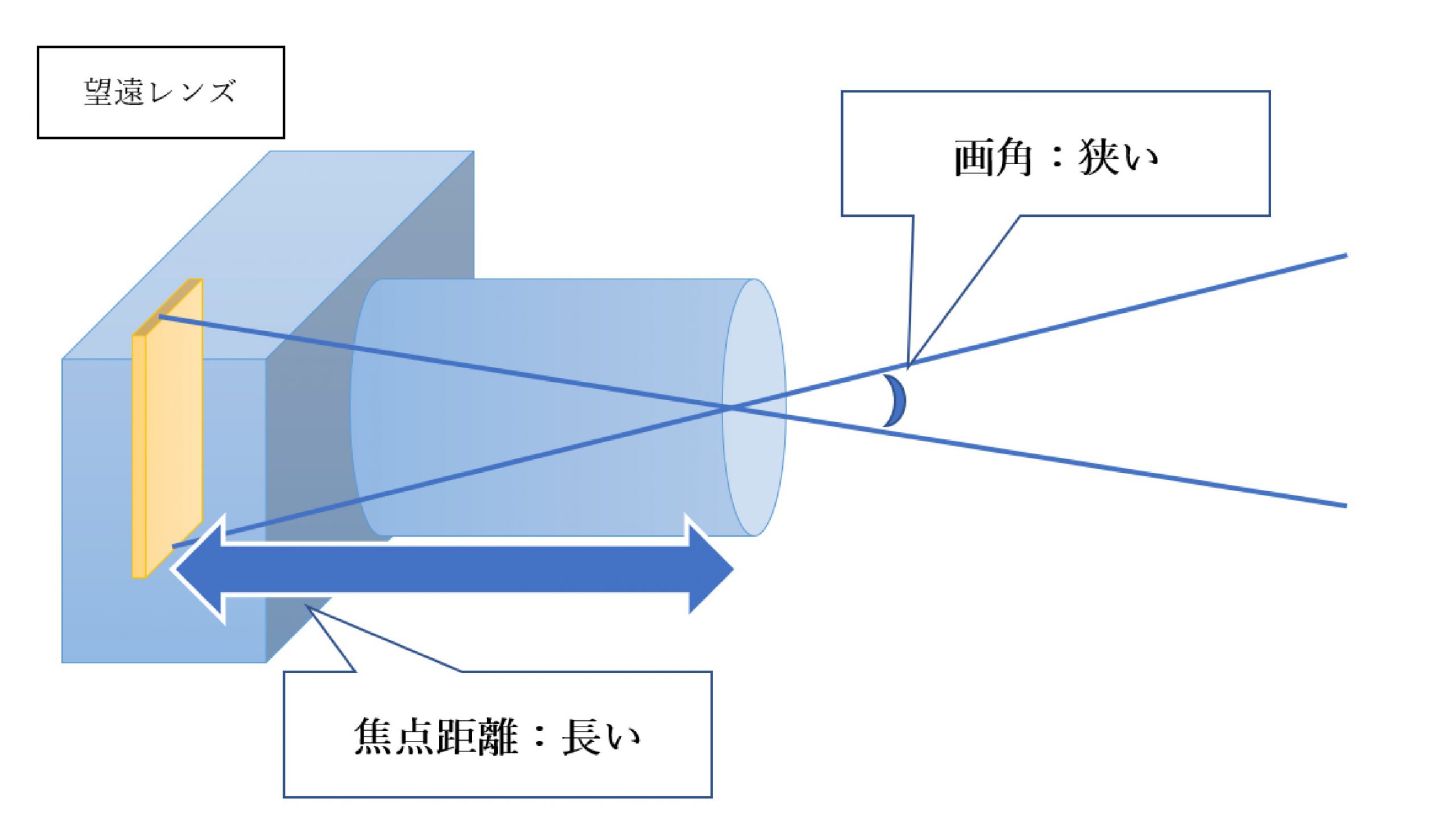

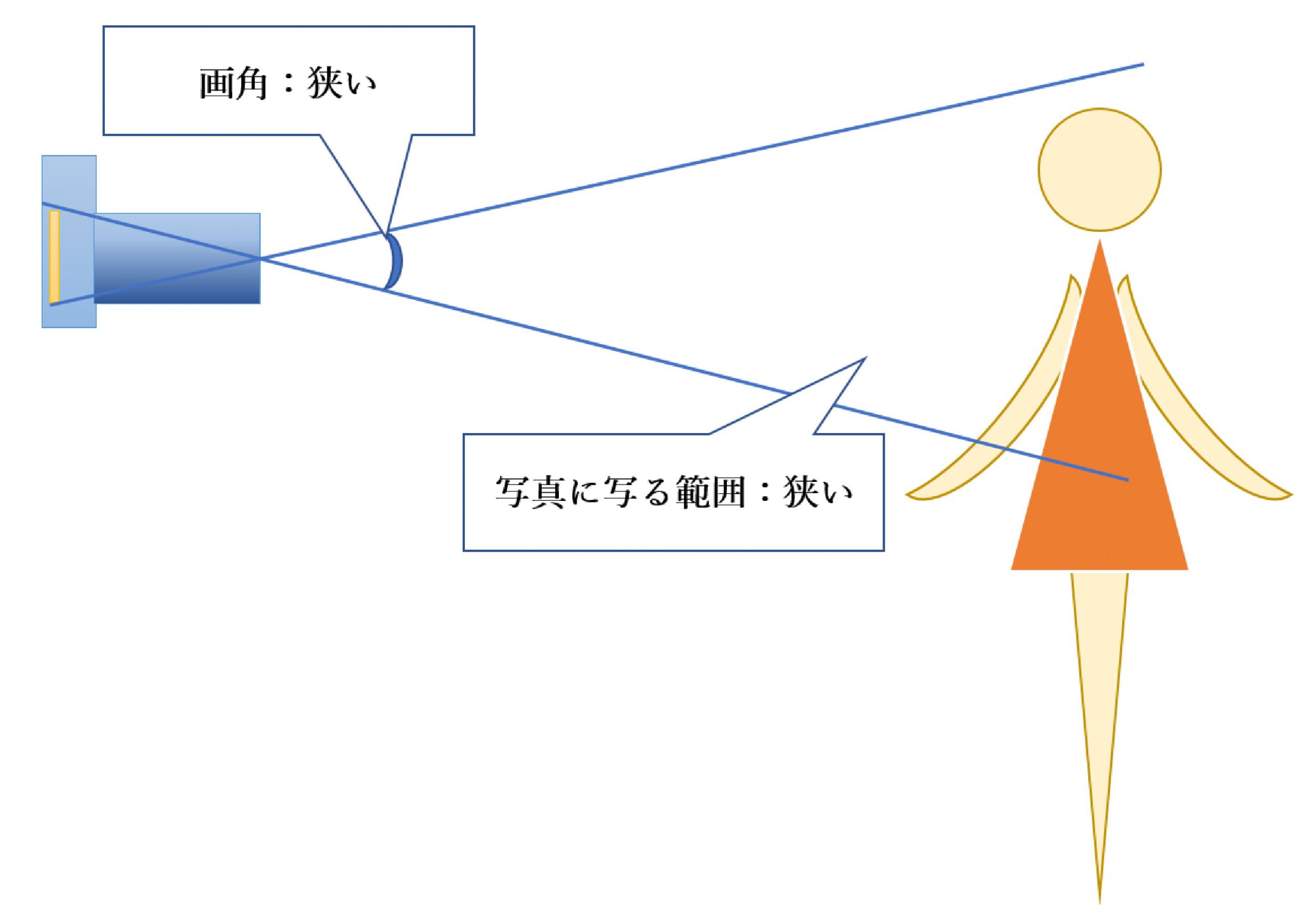

「焦点距離が長い=画角は狭い」ってどういうこと?

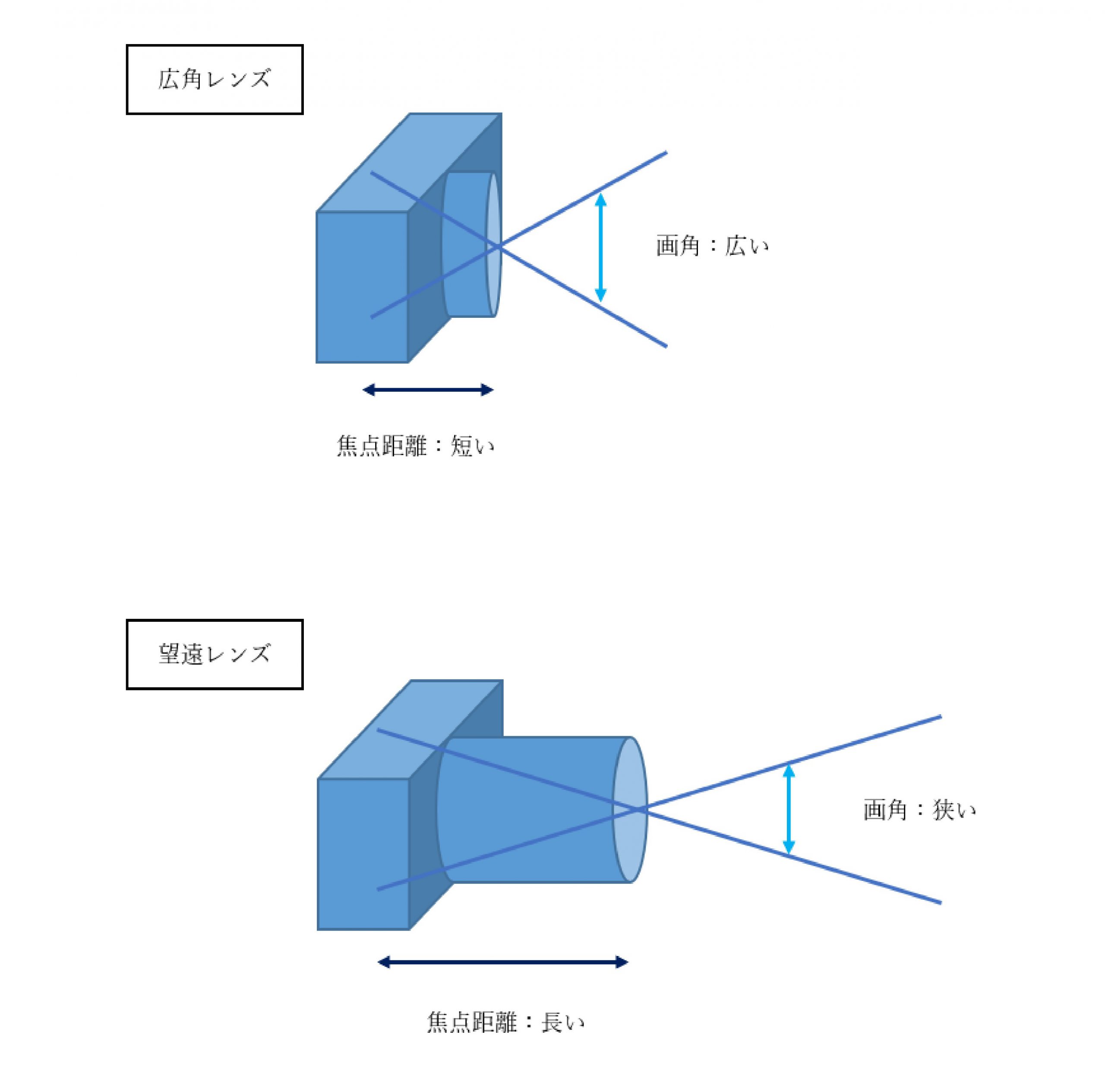

焦点距離が長いレンズは

画角が狭くなります。

そのため、

被写体からカメラまでの距離が同じ場合、

写真に写る範囲は狭くなります。

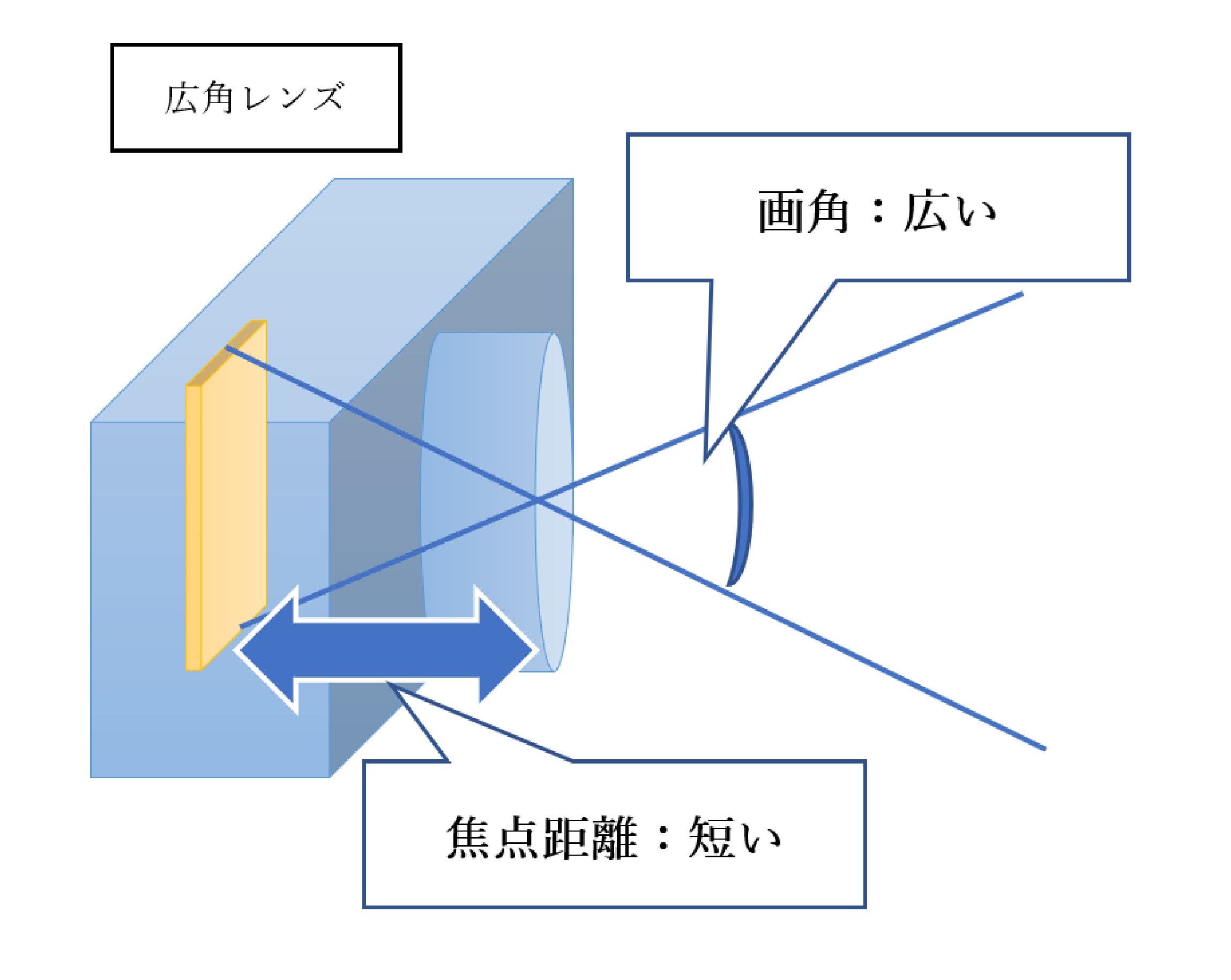

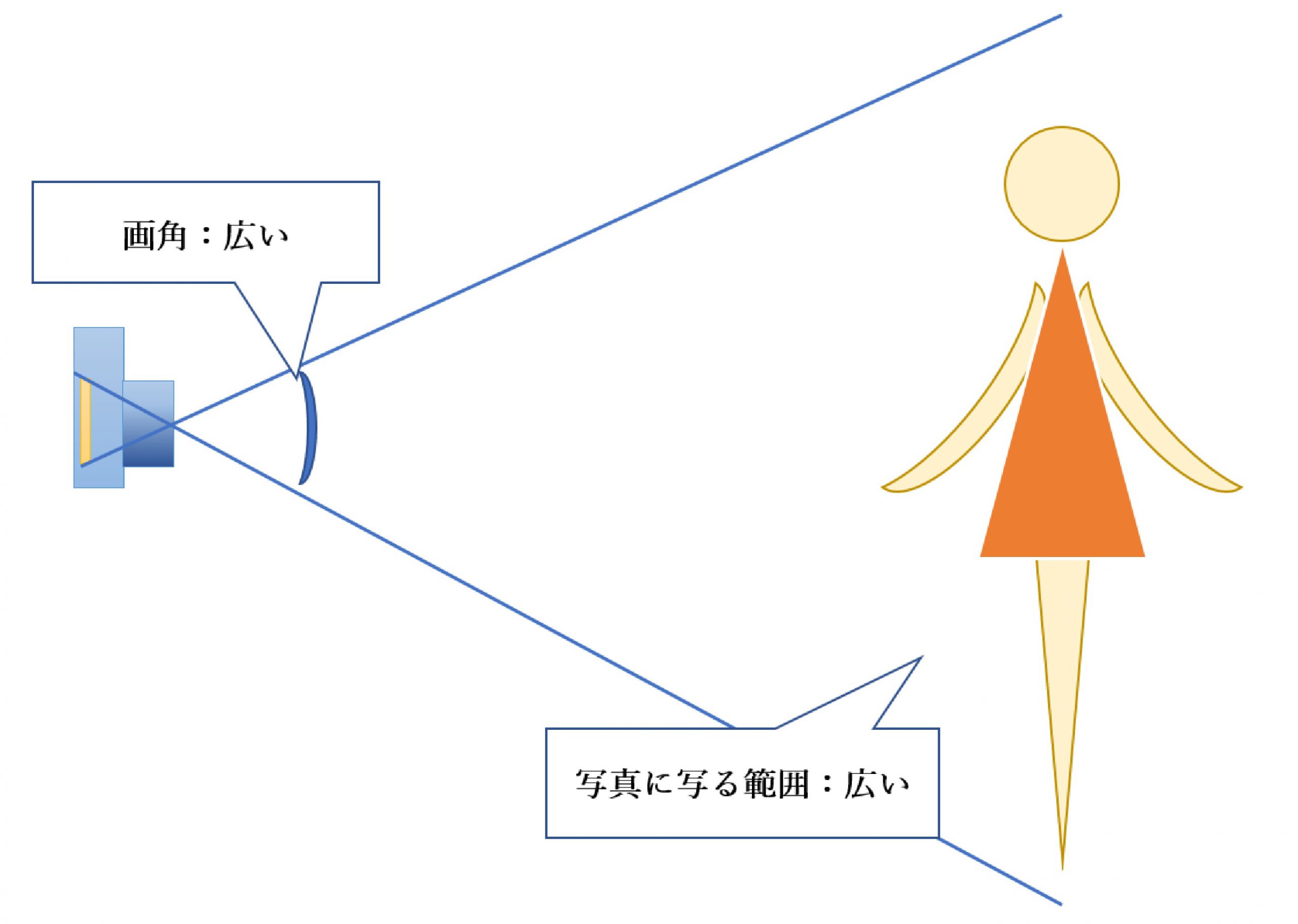

「焦点距離が短い=画角は広い」ってどういうこと?

焦点距離が短いレンズは

画角が広くなります。

そのため、

被写体からカメラまでの距離が同じ場合、

広い範囲を写すことができます。

標準レンズ・広角レンズ・望遠レンズって何がどう違うの?

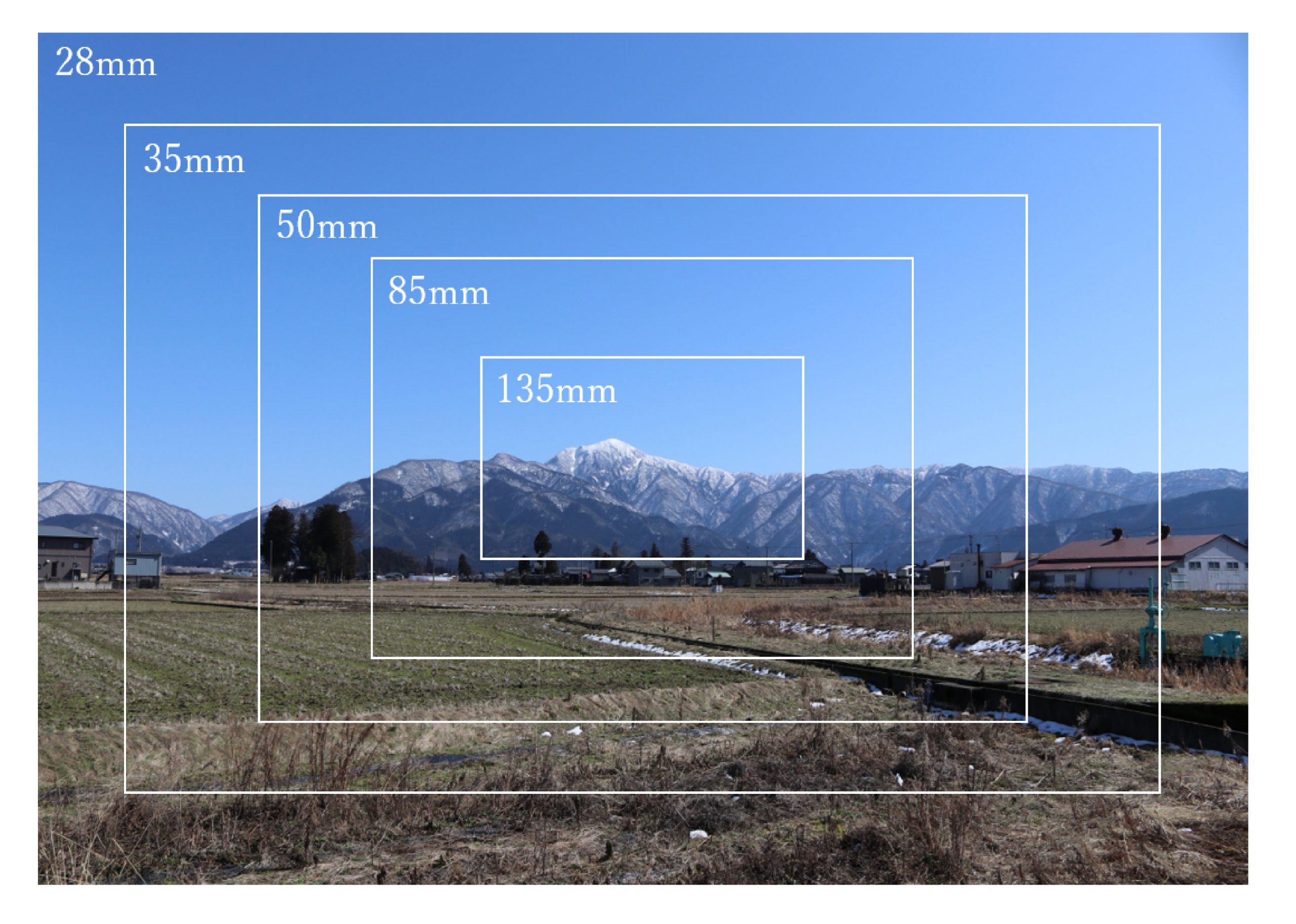

標準レンズは、

焦点距離が50㎜前後、画角が46度前後の

レンズのことです。

画角が広いレンズを

広角レンズ(写真に写る範囲が広い)、

画角が狭いレンズを

望遠レンズ(写真に写る範囲が狭い)

といいます。

それぞれの画角の違いをわかりやすく解説!

標準レンズは、人間の目で見た感じに

一番近いレンズだと言われています。

自然な遠近感で撮影できるという特長があります。

広角レンズは、

標準レンズより画角が広いレンズのことを言います。

20㎜や28㎜、35㎜などの数値があります。

画角が広いため、

広い範囲を写すことができます。

注意点としては、写真の周辺部に

ゆがみが出ることがあります。

写真の周辺部に人の顔や

ペットなどの動物が写りこむと

不自然にゆがんで写ることがあります。

望遠レンズは、

標準レンズより画角が狭いレンズのことを言います。

100㎜や200㎜、300㎜などの数値があります。

遠くの景色や動物、天体を

引き寄せて撮影することができます。

遠くの被写体を大きく写して、

近くの被写体との大きさの差が少なくなる

「圧縮効果」という特長を持っています。

レンズの種類による一般的な画角は

超望遠レンズ 8度~1度

望遠レンズ 15度~10度

標準レンズ 50度~25度

広角レンズ 100度~60度

魚眼レンズ 最大で180度(180度より広いものもある)

こんな感じになっています。

レンズの種類について

今まで出てきたレンズが代表的なものになります。

ネットショップや家電量販店の

カメラコーナーなどを見ていると

「単焦点レンズ」や「ズームレンズ」

といった言葉が出てきます。

またまた聞きなれない言葉が出てきました。

こちらもわかりやすく解説していきますね。

大別すると「単焦点レンズ」と「ズームレンズ」

レンズはざっくり大きく分けると、

「単焦点レンズ」か「ズームレンズ」

に分類されます。

それぞれの特長を見ていきましょう。

「単焦点レンズ」の特長

撮影できる距離が決まっているレンズが

「単焦点レンズ」です。

焦点が一つだけだから、“単”焦点。

ズームすることができませんから、

撮影者自身が動いてベストアングルを

探す必要があります。

自分が動かなければいけない、というと

不便に聞こえるかもしれませんが、

ボケ味の美しさや、F値が小さいレンズなら

暗い場所でも光を取り込めるなど

利点はたくさんあります。

ズームレンズを使っていても、

ベストアングルを探すためには

自分の足を使う必要があります。

一眼レフカメラらしい、

背景をぐっとぼかした写真や

夜景写真を楽しむことができます。

「ズームレンズ」の特長

ズームレンズは、

名前の通りズームすることができます。

「ズーム」の言葉の意味は、

「ズームレンズを用いて被写体の像を

拡大したり、縮小したりする操作」

のことです。

写したい被写体との距離に合わせて、

自由にズームすることができます。

さまざまな状況に対応できる便利さがあります。

スマホでズーム撮影をすると

画質が落ちてしまいますが、

一眼レフのズームレンズだと

画質が落ちる心配がありません。

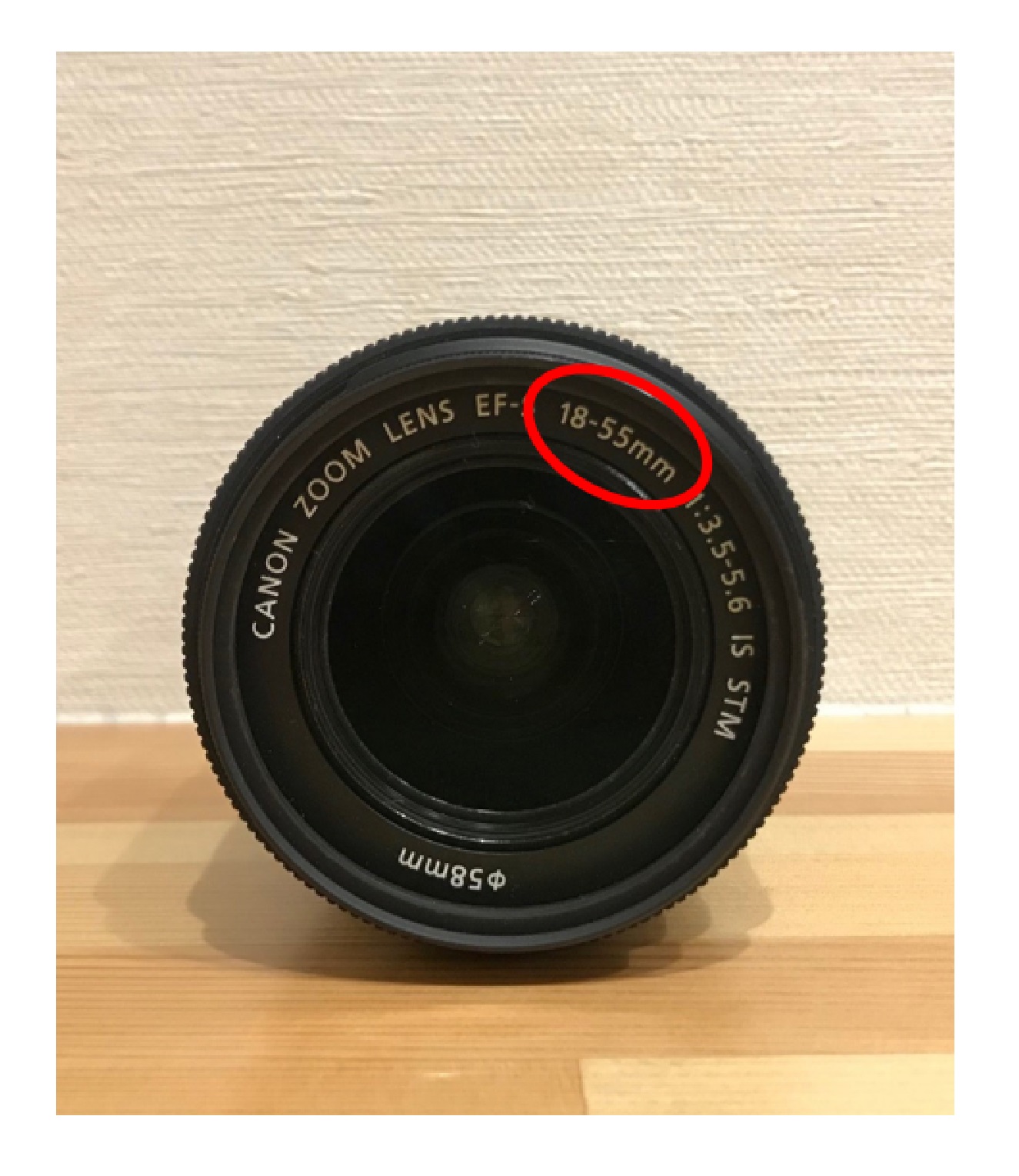

ズームレンズの場合は、表示方法が異なります。

18-55㎜のように表示されます。

この場合は、18㎜と55㎜の範囲の焦点距離で

撮影できるズームレンズであることを示しています。

ズームレンズの種類によって、○○-●●の数値も変化します。

豆知識:光学ズームとデジタルズーム

光学ズームとデジタルズーム。

ズームという言葉は同じですが、

ズーム撮影をするための仕組みが異なります。

画質が落ちるズームと

画質が落ちないズーム。

なぜ画質に影響がでるのか、

その仕組みを見ていきましょう。

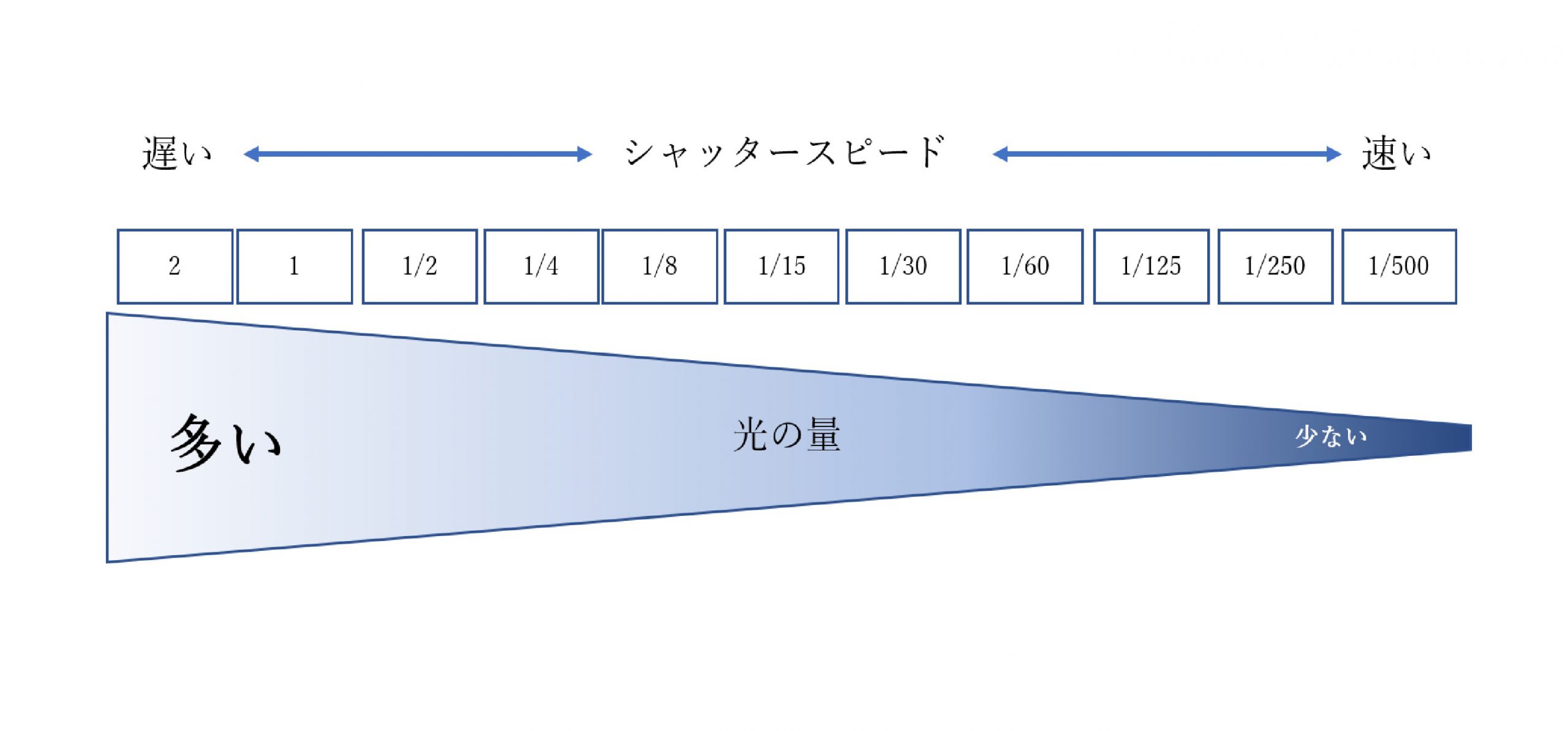

光学ズーム(デジタル一眼レフカメラ)

光学ズームは、

レンズの焦点距離を変化させることによって

拡大・縮小して撮影しています。

レンズの焦点距離を長くしたり、短くしたりするので、

画質が落ちることはありません。

デジタルズーム(スマホなど)

デジタルズームは、

レンズそのものを動かすことはできません。

写った画像の一部を拡大して

被写体の大きさを変えています。

撮影データの一部を拡大する処理を

しなければならないので

画素数が減るために画質が劣化します。

望遠とズームって一緒の意味なの?

結論から言いましょう。

望遠とズームは、違う意味です。

私もカメラ初心者の頃は勘違いしていました。

このページのおさらいも兼ねて、

一緒に見ていきましょう。

ズームレンズとは、

焦点距離が変えられるレンズのことでしたね。

望遠レンズは、焦点距離が長いレンズのことでしたね。

例えば、

10-20㎜のズームレンズがあります。

焦点距離が10-20㎜と短いです。

焦点距離が短い、ということは

広角レンズです。

これは広角のズームレンズです。

ズームレンズですが、

遠くのものを大きく写すことはできません。

もう一つ例を出します。

300㎜の単焦点レンズがあります。

焦点距離は300㎜と長いので、

望遠レンズですね。

単焦点なので、

焦点距離を変えることはできません。

ズームすることはできませんが、

遠くのものを大きく写すことができます。

カメラ用語は用語の数自体も多いですし、

なんとなく、で覚えている言葉もあるかもしれません。

意味をきちんを理解できていると、

取扱説明書やネットの記事を見ても、

ちゃんと頭に入ってきます。

少しずつでもわかることが増えると

写真がどんどん楽しくなりますよ。

どう使い分けるといいの?

「レンズの違いはわかったけど、どう活かせばいいの?」

それぞれのレンズの得意分野を見ていきましょう。

ボケの美しさとレンズ自体の明るさを活かそう

カフェのスイーツにピントを合わせて、

背景のおしゃれな雑貨はぐっとぼかして撮る。

雑誌やカフェの広告になりそうな写真が撮りたいなら、

F値の小さい単焦点レンズがおすすめです。

ピントが合ったところはクッキリと際立ち、

他の部分はふわりとボケて

一眼レフならではの写真が楽しめます。

レンズ一つで広角・望遠の表現ができる

お散歩中の道端のお花、きれいな夕焼け、

会社や地域のイベントでのスナップ撮影。

遠くのモノや近くのモノを状況に応じて

アクティブに撮りたい場合はズームレンズが向いています。

レンズ交換をする際は、

レンズマウントや接点にほこりなどが

入らないように注意をしなければいけません。

そのスキに、

楽しい瞬間が過ぎ去ってしまうかも!

ズームレンズなら、

レンズ交換をしなくても

ズーム機能で拡大・縮小ができるので、

シャッターチャンスを逃しません。

「マクロレンズ」

例えばの話ですが、

目の前に指を出してずーっと顔に近づけていきます。

ある程度は目で追えますが、

そのうち目の焦点が合わなくなってしまいますよね。

被写体が近すぎると、

人間の目はピントを合わせることができなくなります。

レンズもこれと同じで、

ピントを合わせられる距離が決まっているのです。

見慣れた景色がまったく違う世界に変わる

「マクロレンズ」というレンズがあります。

言葉自体は聞いたことがある方もいると思います。

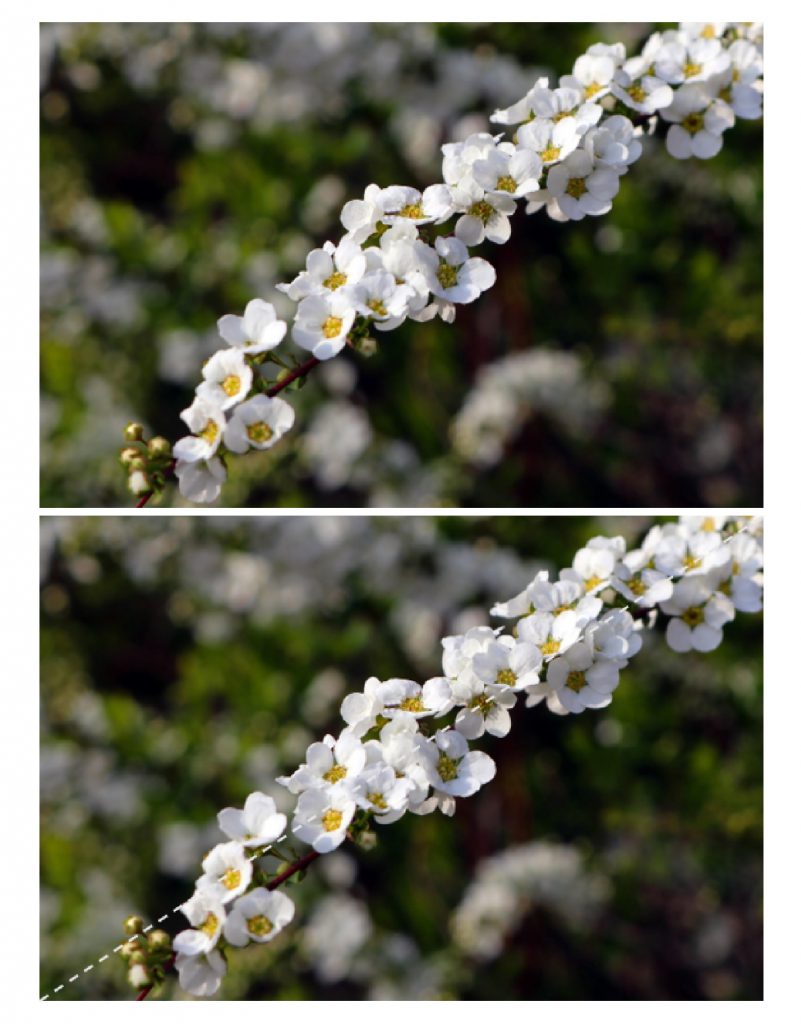

マクロレンズは、通常のレンズよりも

撮りたい被写体に思いっきり近づくことができます。

肉眼で見るよりも、被写体の質感・色を

細かく撮影することができます。

虫眼鏡で見るような感じで、

花の花弁や雄しべ・雌しべの様子、

虫の触覚の動きなどを撮影することができます。

自分にはどんなレンズが合っているんだろう??

『このページを読んで、レンズの種類や特長はわかった。

自分に合ったレンズはどれなんだろう?

一眼レフは決して安い買い物ではないから、絶対失敗したくない!』

お気持ち、よおぉーーーくわかります!

品質の良いものを、大事に長く使いたい。

自分が撮影したいモノは何か?

それをまず確認しましょう。

あなたが撮りたいモノは?

『あー、今カメラがあったらシャッター切ってるのになぁー』

あなたの心を揺さぶるモノは、

いつどこに潜んでいるのでしょう。

“何が撮りたいか”

これ、かなり大事ですよ!

日常の風景、道端に咲くお花、お料理、

カフェのスイーツ、かわいいペット

お散歩中目に留まった花壇のお花、

気合いを入れて作ったお料理、

お誕生日会やホームパーティ、

お気に入りのカフェの

スイーツやコーヒー・・・

何気ない日常生活の中にも

シャッターチャンスはたくさんあります。

広角~標準ズームレンズで、

カメラを片手に散策するのも良いですね。

お子様の運動会、遊園地で遊ぶ姿

お子様の運動会や、遊園地に行って

遊具で遊ぶお子様を撮る場合は、

被写体であるお子様と撮影者との間に

距離があると思われます。

標準~望遠ズームレンズなら、

距離がある場所からでも

お子様の表情やがんばる姿を

バッチリおさえることができます。

最初はキットレンズからでも写真を楽しめます!

私が今使っているデジタル一眼レフカメラは、

Canon EOS 80D というカメラです。

キットレンズ2本がついているものです。

キットレンズは、18-55㎜と55-250㎜です。

18-55㎜のレンズは

普段使いにちょうど良く、かなり大活躍しています。

55-250㎜は、きれいな月がでたり、面白い雲がでた時、

ノラ猫に警戒されずにアップで撮るときに重宝しています。

良いレンズを買おうと思うと、

その分お金も必要になります。

趣味で

生活を破綻させてしまうことがあってはいけません。

ですが、良い趣味は心を豊かにしてくれます。

私は、カメラを持ったことで、

何気ない幸せを見つける感度が高くなったと思っています。

このページが、あなたのお役に立てたならとても嬉しいです。

最近のコメント